★北京广利核系统工程有限公司李俊卿,王顺,李建刚,王连春

关键词:核电仪控系统;固态二氧化碳清洁;电子组件残留

电子组件使用软钎焊形式将元器件与PCB连接,期间使用填充焊料需助焊剂进行辅助焊接,助焊剂在焊接过程中并不能完全挥发,在焊接后这些助焊剂残留物多以离子形式附着于焊点表面。应用于核电站仪控系统的电子组件,特别是安全级系统中所应用的,对其自身可靠性要求很高,部分组件要求可以在95%RH的湿度环境下工作,同时这些电子组件在启动工作时,自身的发热温度可达到90℃甚至更高。在这种高温高湿的工作环境下,组件焊点上残留的离子很容易与空气中的其它金属离子络合产生晶枝,这些晶枝将大大降低电子组件的表面绝缘电阻,并随着时间的推移逐渐增长,如果搭接在相邻两元器件引脚,将引起短路导致其功能失效。因此,在核电仪控高可靠性产品中为降低电子组件表面的焊接助焊剂残留物和提高电子组件的长期可靠性,需对电子组件表面进行清洁,以去除大部分的助焊剂残留物。

对于电子组件的清洁方式,目前普遍使用化学溶剂进行清洁,这些清洁剂分为水基型与溶剂型,但无论哪种类型,清除焊接残留的基本原理都是利用清洁溶剂的化学反应,将这些残留物中的阴阳离子中和溶解并随之清除,从而达到电子组件表面离子浓度低残留的目的。

传统的化学溶剂清洁方式存在两项较为明显的弊端:首先化学溶剂本身存在一定的毒性且易燃,对操作者以及作业场所存在潜在危险,因此在作业过程中需增加严谨的防护措施;其次在清洁电子组件后会产生大量废液,对于越来越严格的环境保护管理的相关政策而言,废液的环保处理无疑额外增加了更多的生产成本。

固态二氧化碳清洁作为一种物理清洁方式,具有无毒、不导电、不易燃等安全优点,且其升华的物理特性意味着清洁介质简单地消失无残留。固态二氧化碳于1930年被制造出来,并于1945年作为清洁技术首次应用在美国海军对金属表面附着油脂的清洁,效果明显。随后这项技术不断完善成熟,被广泛应用于清洁油污、橡胶模具清洁、汽车发动机内部缸体清洁等应用场合,但对于电子组件表面残留清洁的应用目前相对较少,业界也罕有研究。因此,本研究聚焦于固态二氧化碳对电子组件焊点助焊剂残留的清除是否有效。

1 固态二氧化碳清洁原理

固态二氧化碳又称干冰,为白色分子晶体,具有面心立方晶格结构,在常压下可由固态不经过液态直接转变成气态。一般利用节流膨胀技术,把低温液体二氧化碳制成干冰粉末,干冰造粒机挤压干冰粉末制成干冰颗粒[1]。

固态二氧化碳清洁去除污垢主要靠高速运动的干冰颗粒撞击清洁物表面,具有一定动能的颗粒破坏了污垢层与基体之间的结合力而去除污垢,同时,干冰颗粒的低温物理性质也会加速去除污垢[1]。

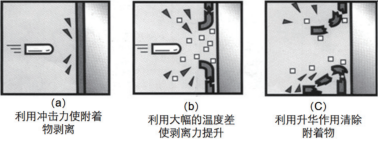

图1 固态二氧化碳清洁机理示意图

固态二氧化碳清洁机理如图1所示,可由以下三部分组成:

(1)冲击作用:如图1(a)所示,在压缩气体的作用下,由喷枪喷射出的超声速干冰颗粒具有很大动能,对污垢层具有磨削、剪切作用,从而使污垢裂纹、破碎[3]。高速运动的干冰颗粒碰撞到污物表面后,将动能和冲击力传递给污垢层,并克服已经减小的污垢与物体表面之间的粘附力去除污垢,去掉的污垢随高压气流被卷走,从而实现了对污垢的去除[1]。

(2)低温剥离作用:如图1(b)所示,被加速的干冰颗粒与污垢层表面碰撞并进行热交换,降低污垢层温度,污垢层遇冷后收缩、变脆及龟裂。由于污垢层和基体膨胀系数不同,所以遇冷后污垢和基体间的结合力将降低,使污垢易被去除[4,5]。

(3)升华作用:如图1(c)所示,干冰颗粒与污垢层碰撞后会迅速升华成二氧化碳气体,在短时间内体积扩大898倍,细碎的干冰微粒进入缝隙后,其体积瞬间膨胀如同爆炸,从而将污垢层迅速除去[3]。

2 固态二氧化碳清洁试验

基于对固态二氧化碳清洁原理的理解,我们对电子组件焊接残留物的清洁效果设计检测试验,分别为电子组件表面的外观检查、离子清洁度检测与电子组件残留的离子色谱检测。

本次固态二氧化碳清洁试验使用一台小型干冰颗粒喷射设备,使用喷射干冰流量调整在0.3-0.4Kg/min范围内,喷射气体压力在5bar左右。该设备是干冰颗粒的发生装置,由于初期试验,仅试验其对焊接残留是否有清洁效果,因此,此次清洁过程由人工手持喷射枪完成清洁作业。

本次试验的电子组件样件使用同时含有表面贴装与通孔插装元器件的PCBA板卡,它同时覆盖了免清洗焊膏的SMT工艺与助焊剂残留通常较多的THT工艺。试验样件共使用4块同样状态板卡,包括2块经过干冰颗粒清洁的试验件以及2块不做任何清洁的对照件。

2.1 外观检查

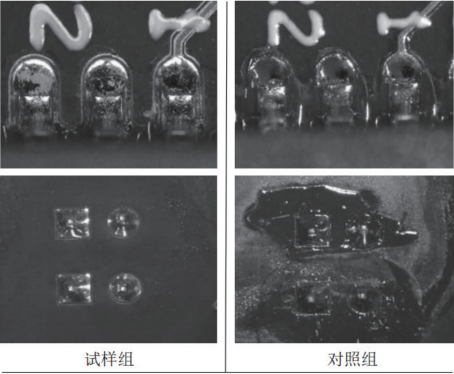

在干冰颗粒喷射清洁后,将试样件与对照件进行对比观察,可以发现清洁外观效果有较为明显的变化,如图2所示,对照件外观存在明显的助焊剂附着,而试样件外观已基本看不到此类附着。

图2 板卡外观检查对比

2.2 离子清洁度检测

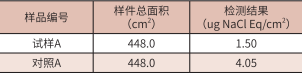

针对电子组件焊接残留,《IPC J-STD-001焊接的电气和电子组件要求》[2]对离子清洁度的验收标准为1.56ug NaCl Eq/cm2,业界也普遍使用此标准参数。将试样件A与对照件A进行离子清洁度测试,结果显示:未进行任何处理的对照件A离子残留当量达到4.05,超出标准近3倍,使用固态二氧化碳清洁后的试样件A离子残留有明显下降,且达到了验收标准。详见表1。

表1 离子清洁度试验检测结果

2.3 离子色谱检测

助焊剂的残留中含有较高比例的弱有机酸根离子,这些离子主要有:乙酸根离子、乙二酸根离子、丁二酸根离子。这些离子的残留量直接反映了助焊剂残留的去除结果。将试验件B与对照件B的弱酸根离子的残留量进行对比分析,结果详见表2。

表2 离子色谱试验检测结果

从离子色谱检测结果可以看出,试样B的残留弱有机酸离子有了明显下降,离子总和相比对照组有近35%的降低,说明固态二氧化碳清洁对助焊剂的离子残留也有较为明显的清除效果。

3 结论

通过上述初步研究,我们看到固态二氧化碳清洁这种物理清洁方式,对电子组件焊接残留清除可以起到较好的效果,具备一定应用的可行性。但固态二氧化碳自身的低温特性以及颗粒吹扫的方式在清洁过程中可能会对电子组件造成损伤的应力,主要包括静电、高速冲击和微爆炸所带来的机械应力以及温度突降所带来的热机械应力。此次清洁作业为人工手动完成,干冰颗粒喷射的时间以及距离样件的远近等均无法精确控制。因此,此次初期研究在确定其清洁效果后,后续还需基于这些可能造成应力损伤的因素开展研究,重点考虑如何建立控制更精准的自动化方式并摸索如吹扫压力、干冰颗粒喷射时间、喷枪移动速度和高度等多项关键工艺参数,以达到既可保证电子组件的产品质量又可做到清除残留的目标。

作者简介:

李俊卿(1982-),男,河北保定人,中级工程师,硕士,现就职于北京广利核系统工程有限公司,主要从事核电数字仪控系统生产制造相关工作。

王 顺(1983-),男,北京人,中级工程师,学士,现就职于北京广利核系统工程有限公司,主要从事核电数字仪控系统生产制造相关工作。

李建刚(1974-),男,甘肃庆阳人,中级工程师,本科,现就职于北京广利核系统工程有限公司,主要从事核电数字仪控系统生产制造相关工作。

王连春(1972-),男,北京人,中级工程师,学士,现就职于北京广利核系统工程有限公司,主要从事核电数字仪控系统生产制造相关工作。

参考文献:

[1] 孙洪孟. 干冰清洗技术研究[D]. 大连理工大学, 2012.

[2] IPC J-STD-001E. 焊接的电气和电子组件要求[S].

[3] Uhlmann E, El Mernissi A. Pre-treatment by dry ice blasting for adhesive bonding[J]. Production Engineering, 2008, 2 (2) : 133 - 138.

[4] 任建新. 物理清洗[M]. 北京: 化学工业出版社, 2000.

[5] 麻德科, 张胜利. 喷射清洗设备申喷管的设计与研究[J]. 机械设计与制造, 2007 (7) : 27 - 29.

摘自《自动化博览》2023年6月刊

案例频道

案例频道