★ 国网北京市电力公司电缆分公司丁一铭

★ 北京卓越电力建设有限公司李鑫,庄磊,王保伟

★ 北京京电电网维护集团有限公司管道分公司哈岳,刘占鹏

摘要:氢气作为一种新型的电力能源供应体系,具有清洁、高效、安全等优势,但也存在着成本高、效率低等问题,因此需要通过构建以合理有效的氢燃料电池系统为主的能源互联网来提高其运行性能并降低运营成本。本文针对上述问题进行了分析与研究,主要包括:(1)目前氢能应用现状的综合评价;(2)从理论基础出发,结合目前国内氢能产业发展情况以及当前所面临的技术挑战,建立适合我国氢能行业特点的可持续发展模型;(3)对未来氢能源发展的展望。

中国的能源主要依赖于化石燃料,它们属不可再生资源。根据国家能源局2021年统计,仅煤炭消费就占能源消费总量的56.8%。但这种能源结构不能减少温室气体(GHG)的排放,因此依赖不可再生资源的状态是难以持续维持的。中国幅员辽阔,拥有丰富的太阳能和风能等可再生能源,然而这些能量来源的问题在于其性质的不规律性,它们产生的能量不能被有效地储存起来。目前,利用这些能量来发电,然后通过水电解,以氢的形式储存起来的方式正在被越来越多的国家应用,以此来控制化石能源消费,改善能源结构[1]。

1 氢能应用现状

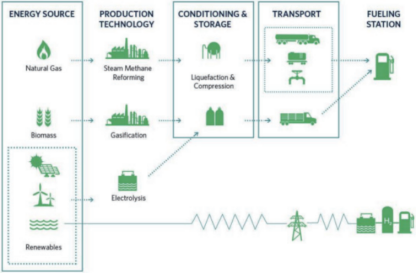

氢是一种清洁、可再生和丰富的能源载体[2],只有在燃烧时才会产生水蒸气。氢的热值很高,按重量计算是传统化石燃料的3倍。氢的能量可以作为燃料电池的燃料有效地释放出来,或者直接燃烧而不排放任何温室气体。此外,氢还广泛应用于炼油和氨生产等其他工业生产过程中。目前主要的制氢方法是天然气蒸汽重整,全世界约有50%的氢是用这种方法处理的,其中只有约4%来自可再生能源。由可再生能源产生的氢被称为绿色氢,因为它不涉及化石燃料,也不涉及温室气体排放。如果绿色氢能够为燃料电池汽车提供动力,那么就可以大大减少温室气体排放。此外,氢也可以在国内用作燃料,氢燃烧产生的唯一产物是水,可以在水的电解过程中再用作原料,产生氢气,如图1所示,这样就形成了氢气循环,一个无碳排放且环保的循环体系。

图1 氢供应链与可再生资源的绿色制氢

天然气可以通过蒸汽甲烷转化制氢,也可以用生物质气化制氢。绿色氢是利用太阳能、风能等可再生能源电解水生产的,然后将氢储存和运输到燃料站使用[3]。

氢能作为清洁的二次能源,具有环保、低碳等特点。《中国氢能产业白皮书》预测,到2030年我国氢气需求量将达到6000万吨/年(折合11350亿美元),在终端能源体系中占比约5%[4]。因此,发展和推广使用氢气成为了当前亟待解决的重要问题。近年来,随着燃料电池技术的不断成熟,燃料电池汽车开始进入商业化应用阶段。截至2021年5月底,全国已有30个城市发布了相关政策文件或规划目标,其中有22个城市计划建设加氢站或者新建加气站。预计2025年底前还将有26个城市加入“十四五”规划,进一步推动加氢站建设。氢能的成本较高,目前仍处于研发试验阶段。未来随着规模效应逐渐显现,以及产业链上下游企业加大对氢源供应与储运环节的投入,氢能源技术及产品价格将会有所降低,从而带动下游氢燃料车销量增加并拉动上游制氢行业发展。

2 氢能应用目前遇到的限制

在氢能利用循环中存在着一些制约因素,主要表现在制氢环节和储氢环节。水电解制氢的效率比其他方法要高,但成本相对较高可能会阻碍其生产。电解通常比传统能源生产成本更昂贵,在某些情况下,电解槽对水的杂质很敏感,在此过程中需要使用纯度较高的纯净水,这也会增加氢气生产成本。在正常的大气条件下,氢是以蒸气的形式存在的。氢气作为蒸汽的能量密度比汽油和天然气低得多,因此,必须将氢气压缩成液态或其他方式储存。储氢方法是一项正在进行的研究,包括在不同条件下的化学储存和物理吸收,并使用不同的材料来提高其氢气容量。要发展氢循环或氢经济,解决上述两个制约因素在现阶段至关重要。

根据目前的研究,虽然氢能与化石燃料等传统能源载体相比具有一定的优势,但完整的氢能技术仍不成熟,成本较高,没有人能够确定氢经济是否会真正到来,或者何时有可能用完整的氢技术取代现有的主要能源技术。建设整个能源网络的最终成本可能高达数万亿美元。完整氢能技术的应用不仅包括生产可再生氢气,还包括如何储存和运输氢气。因此,根据目前氢能相关技术的水平,构建一个完整的氢能技术体系需要大量的基础设施。在这些基础设施中,有些需要重新开发和设计。尽管存在上述问题,但氢能仍有很好的发展前景。大多数氢能专家认为,氢能可以在大约半个世纪内稳定地成为主要的能源载体,因为氢能在技术和环境方面都有一定的优势。目前最关键的问题是如何建立一个完整的氢生产、储存、运输和应用的一体化网络。

目前,制氢技术有很多,可以用来制氢的原料也有很多。使用天然气、煤炭和其他原料生产的氢不能称为可再生氢。使用化石能源(太阳能、风能或核能等)以外的技术生产的氢,或者像CCS(碳捕获和储存)这样不产生任何温室气体排放的氢,可以被称为可再生氢。

目前应用最广泛的方法是水电解和生物质气化。虽然电解水是目前最直接、最方便的制氢方法,但由于生产所需的电力成本较高,且与其他方法相比生产率较低,不建议今后继续使用这种方法。在新的生产技术方面,生物和光电化学仍处在实验室探索阶段。

假设氢的生产能力和能源供应能力已经达到与化石燃料相同的水平,下一步要解决的是如何大规模储存和运输氢。在对氢气生产方法进行广泛研究的同时,对氢气储存和运输技术的研究也在进行中。目前,储氢方法主要有地下液化氢储罐和可运输压缩氢储罐。作为一种可行的大规模储氢方法,人们正在研究地下洞穴、含水层和天然气田等地热条件是否适合大规模储氢。在氢气输送方面,除了使用压缩罐输送外,研究表明,将氢气和天然气按一定比例混合后,可以通过天然气管道输送。可单独输氢的管道尚未研究成功,但可以预见,随着未来氢能产业的增长,氢管道的研究和建设将成为输氢研究的主要方向。下文将介绍一个适合中国发展的大型的氢运输和分销网络。

3 符合国情的氢能发展路线分析

氢气能源相关的基础设施包括大规模储备仓库以及稳定的运输方式影响着国内大型城市电力能源的稳定性。中国的大型城市非常区域化,以北京、上海、广州、深圳等超一线城市为核心在中国版图上呈现出多个大型城市群。很多地区的电力设施高度集中,城市化发展快速,这些城市群都具有较强的工业能力,氢气生产行业的潜力很高,可以通过管道或管拖车来实现中短距离的氢气输送。像这样的地区可以安装大型的、位于中央区域的氢气能源生产设施,以便在短距离内按需向周围城市提供氢气能源。

3.1 储氢技术

高压储氢是最常用的储氢技术,通常采用高压气瓶作为容器[5]。材料范围从碳钢容器到锰容器、铬钼容器和不锈钢容器。如今,更复杂类型的特殊合金容器也用于储氢。由于氢密度小,储存效率不是很高。当压力达到15MPa时,储氢质量密度小于3%[6]。因此,在不断开发新材料、新工艺的基础上,气体容器的充装压力也需要不断提高。但需要注意的是,如果氢压过高,可能会导致氢分子逃离容器壁或造成氢脆。为了解决这一问题,目前的研究主要体现在两个方面:(1)容器材料的选择。通过选择合适的材料性能,容器能承受更高的压力和更轻的重量,可以减少氢分子通过容器壁,避免氢脆。目前,在浸渍树脂的碳纤维容器外包层上,锻铝合金衬垫效果最好。容器的最大压力为70MPa,贮氢密度约为7%~8%。(2)在容器中加入一些吸氢物质,这可以大大提高压缩氢的储氢密度,甚至达到“准液化”的程度。当压力降低时,氢气会自动逸出[7]。该技术对于实现大规模、低成本的储氢具有重要意义。

近年来,MOFs(金属有机骨架)作为一种新型的理想支架结构材料,被用于氢能源储存领域。它使用有机材料作为支架的框架,并使用金属分子作为链接点,使材料的表面积最大化。它的孔径是纳米级的。通过减小孔径,增加孔隙数量,可以进一步扩大比表面积,增加存储空间。MOFs材料可以从氧化锌和对苯二甲酸酯等许多廉价的原料中提取,因此没有成本。但目前,其制备技术尚处于发展阶段,短期内无法投入实际应用。综上所述,高压储氢是一项较为成熟的技术,但在压力、容量、重量等方面都无法得到更好的改进,还需要注意安全问题。由于其他新型储氢方式尚未真正实现工业化、民用化普及,基于价格考虑,目前较多采用高压储氢方式进行储氢。

3.2 氢气运输

地下管道可用于将大型储氢设施与氢气生产侧或用户侧连接起来。目前,在全球范围内的地下天然气储存主要是利用地面储罐来完成运输和存储。而地下管线则可以分为两种形式:一是直接铺设到地表;二是通过隧道或者其他方式连接至地面。由于城市发展对能源需求越来越高,因此地下管线建设成为必然。但对于如何提高施工效率以及降低成本,一直是工程技术人员研究的重点。传统的天然气管线管理系统存在着系统复杂、缺乏统一的数据库接口、无法提供全面有效的信息管理、难以满足实时监控需要等问题。针对以上情况,在新型氢气管道输送系统中采用分布式数据管理模式,提出了一种面向分布式数据中心的氢气管线信息系统整体架构。该体系包括三个部分:主服务器(Prime),中间件平台(Mobile Developer)以及应用层软件。近年来,随着大数据、云计算等信息技术的不断成熟,基于这些技术的地下管网信息化管理逐渐得到重视并开始应用于实际工作中。以“智慧”为核心的新型地下氢气能源管线信息管理系统解决方案能够实现从信息采集、分析处理到决策支持全过程的可视化管理。

下一步对中国未来的氢气能源市场全面评估需要对目前公开的各种储氢技术和输氢技术进行模糊层次分析法(AHP)的分析和评价。因为层次分析法可以将需要逐级比较的技术与不同重要程度的技术进行比较,以直观地、严格地确定符合标准的最技术性的解决方案。然后,利用收集到的数据和AHP方法选择的技术,设计一个完整的氢能产业链,模拟从原料生产到产品应用的各个产业链过程,为中国未来的氢能源市场对电力能源系统的影响提供可能的评估。

4 未来展望

储氢技术还需要大量的研究和开发,这与成熟的再生氢生产技术相比是有一定差距的。储氢问题是可再生能源大规模应用的关键问题之一,由于现有技术和材料的限制,只有在某些特定领域采用先进技术才能实现高效、安全地制氢。例如,在航空航天工业中,美国航天局目前使用的液化氢储存方法从所储存氢的质量和体积性能来看是理想的,但其成本极其昂贵,而且相关的安全技术非常复杂,不适合民用。根据现有的研究,对固态、液态、气态储氢技术的研究具有一定的可行性,现有的储氢技术主要包括:压缩储氢技术(气体)、液态氢储存、玻璃微球储氢及有机复合储氢。下一步将对现有的氢技术以成本、安全性和储氢效率为主要因素,对各种储氢技术进行AHP分析,结合每种技术本身的优缺点,对最佳综合储氢技术进行评价。

氢气输送技术离不开储氢技术。从某种意义上说,氢气输送技术是一种移动储氢技术。如何高效储存氢气,确保运输过程中的安全,不仅是氢气运输的问题,也是氢气储存的问题。在各种运输载体的成熟发展和应用条件下,如何以可再生能源为能源,实现可再生能源产品向目标设备或工业设施的高效、安全输送,是氢能运输技术的关键问题。例如,氢能可以取代化石燃料,取代火力发电,成为可持续的氢能发电,但如何在短时间内高效、低成本地向发电厂供应大量的氢。此外,氢能汽车等氢能源移动设备也需要有固定的加氢站,以不断补充所需的氢。目前最理想的方法是通过大量的管道网络以气体的方式将氢输送到目的地。一个完整的氢气输送管网需要大量的基础设施和相应成熟的氢气输送技术。此外,对于气态氢、液态氢和固态氢的运输,也在研究不同类型的运输技术,但重点是如何保证运输过程中的安全和运输效率。因此,氢能运输技术的层次分析法应考虑和评价运输效率、运输安全、运输能力和运输成本等因素。

氢能源的应用场景将从工业领域向交通、发电等其他行业拓展。目前,氢气主要还在化工领域进行利用,而在交通方面则以燃料电池汽车为代表。虽然短时间看氢气能源会使部分制造业、城市居民的用电成本上升,但随着技术发展以及成本下降,未来氢能有足够的潜力代替煤、石油的化石能源,在电力能源网络中占据重要地位。

作者简介:

丁一铭(1994-),男,北京人,助理工程师,硕士,现就职于国网北京市电力公司电缆分公司,研究方向为新型电力系统与高压电缆线路故障检修。

李 鑫(1983-),男,北京人,工程师,本科,现就职于北京卓越电力建设有限公司,研究方向为新型电力系统与高压电缆线路故障检修。

哈 岳(1980-),男,北京人,助理工程师,大专,现就职于北京卓越电力建设有限公司,研究方向为新型电力系统与高压电缆线路故障检修。

刘占鹏(1987-),男,河北辛集人,助理工程师,大专,现就职于北京京电电网维护集团有限公司管道分公司,研究方向为新型电力系统与高压电缆线路故障检修。

庄 磊(1986-),男,河北保定人,助理工程师,本科,现就职于北京卓越电力建设有限公司,研究方向为新型电力系统与高压电缆线路故障检修。

王保伟(1972-),男,北京人,助理工程师,现就职于北京卓越电力建设有限公司,研究方向为高压电缆线路故障检修。

参考文献:

[1] 杨静媛. 智能电网服务 "智慧天津" [N]. 中国电力报, 2013.

[2] 马红翠, 陈景润, 樊耀亭. 水解预处理对秸秆类生物质发酵生物制氢的影响[C]. 中国化学会2008年中西部地区无机化学、化工学术交流会, 2008.

[3] The University of British Columbia. Clean Energy Research Centre: Hydrogen[EB/OL].

[4] 杨明清, 杨一鹏. 俄罗斯氢能源开发现状及未来发展[J].石油石化节能, 2021.

[5] 周晓明. 全球视野下江苏新能源产业发展研究报告[M]. 南京: 东南大学出版社, 2010.

[6] 刘关君, 李永峰, 陈红. 绿色能源[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2012.

[7] 欧训民. 氢能制取和储存技术研究发展综述[J]. 能源研究与信息, 2009, 25 (1) : 1 - 4.

摘自《自动化博览》2022年12月刊

资讯频道

资讯频道