★同济大学李欣然,李修贤,李莉

1 引言

随着硬件精度的不断提高、控制器计算能力的不断提升以及互联网技术的飞速发展,智能驾驶、无人汽车等概念广受关注,无人驾驶技术研究不断深入,其应用落地也越来越成为可能。由于无人驾驶车辆具有提升驾驶安全性、乘车舒适性以及减少交通事故等特点,因此,近年来无人驾驶技术已成为自动化智能发展中备受关注的方向之一[1-3]。

2 无人驾驶发展现状

无人驾驶技术的落地与应用已成为国际公认的未来发展方向和关注焦点之一,美、欧、日、中等国家都将驾驶自动化技术作为交通领域的重点发展方向,并从国家层面进行战略布局。德国在2017年发布的《道路交通法第八修正案》中规定在特定时间和条件下,高度或全自动化驾驶系统可以接管驾驶人对汽车的控制,并在2021年发布的《自动驾驶法》中提出允许被颁发运营许可证的自主驾驶功能操作机动车在主管部门根据国土法批准的特定操作范围内使用以及参与公共道路交通;日本在2021年发布的《面向实现和普及自动驾驶的措施报告与方针》中提出,到2025年在混合其他交通元素的空间中部署L4级自动驾驶车辆;美国在2021年发布的《自动驾驶汽车综合计划》中提出优化交通监管环境,简化自动驾驶技术推行的行政豁免程序,修改现有法规支持创新并筹建适合自动驾驶的交通环境。近些年,我国也在不断推行无人驾驶相关政策,在2020年发布的《智能汽车创新发展战略》中提出:到2025年实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下的市场化应用,并在2021年发布的《国家车联网产业标准体系建设指南》中提出了对智能交通、车联网、无人驾驶等的进一步要求。

国内外很多企业及高校同样积极关注和支持无人驾驶技术的发展,并在无人驾驶方向投入了大量研究。2015年谷歌提交至机动车辆管理局的报告中显示,其无人驾驶车辆在自动模式下已完成130万余英里的行程;同年,百度无人车完成首次路测,实现国内混合路况下的全自动驾驶。除了企业的研究投入,自2005年DARPA开启无人车挑战赛的先河以来,诸多自动驾驶汽车挑战赛也在不断推进这一领域的发展:欧洲陆基机器人竞赛(ELROB)自2006年举办至今,促进了无人驾驶数据采集与导航决策等多方面的发展;VisLab洲际无人车挑战赛,对无人车在不同环境下的适应性提出了更高的要求;欧盟于2011年和2016年举行的协同驾驶挑战赛(GCDC),通过道路上车间通讯提升了驾驶安全性并缓解了交通拥堵问题。

此外,近年来越来越多的科技企业与互联网巨头进入无人驾驶行业,并与传统车企、应用场景方开展战略合作,加速无人驾驶技术的迭代与应用落地。2020年传统车企持续布局智能网联与车路协同,逐步构建无人驾驶生态圈;同年,互联网与出行企业开展智能网联技术应用,发展云端业务,百度Apollo、小马智行等开启商业化试点服务;此外,一些自动驾驶科技公司如Waymo、文远智行等开始与传统车企展开合作,加速无人驾驶的技术落地与量产;小米、华为、微软、字节跳动等科技大厂也于2021年起逐步进入无人驾驶领域开启大厂造车模式。截至2023年,国内多个低速无人驾驶项目已进入常态化运营模式,且在此基础上,仅今年上半年全国各级各部门就公示了近30条无人驾驶产业相关政策,以全方位推动无人驾驶应用落地,为无人驾驶行业的发展提供了明确的发展方向与生产经营环境。

3 无人驾驶的设计架构

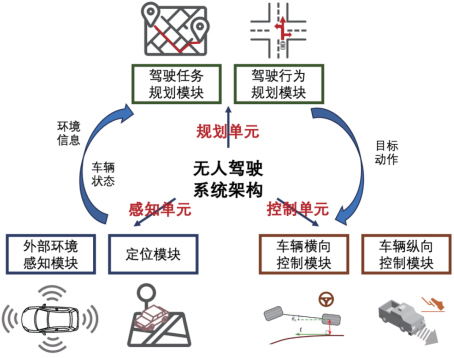

无人驾驶技术通过内外部传感器采集外部环境信息与车辆内部数据,随后计算设备处理融合数据信息传递至规划系统,并根据输出信息执行运动控制具体内容,以此完成感知、决策、执行全部流程,达到车辆自主控制的目的。基于此,无人驾驶系统架构可以概述为感知、规划、控制三个单元,如图1所示,其中感知单元收集并分析处理环境信息,规划单元针对环境信息进行进一步的任务规划以及行为决策,控制单元在此基础上执行最终无人驾驶行为并与交通环境进行实际交互。

图1 无人驾驶系统架构

感知单元具有无人驾驶系统从环境中收集并提取相关知识的能力。感知单元以多种传感器数据与地图信息数据作为输入,经过一系列计算处理对无人驾驶车辆周围环境进行感知分析,其作为自动驾驶的输入模块为下游模块提供丰富的交通环境信息。其中环境感知特指对于环境信息的理解能力,例如确定障碍物位置、形状、类别、速度信息等,以及对环境的语义理解与分类,如信号灯识别、道路标记检测、行人车辆检测等。此外,无人驾驶车辆定位模块也是感知单元的组成部分之一,其作用是确定无人驾驶车辆相对于环境的位置,以满足后续车辆路径规划等任务需求。

规划单元负责无人驾驶车辆为了达到某一目标而做出的带有目的性的决策行为。在无人驾驶中该目标一般指驾驶目的地,其中包含出行最终目的地以及阶段性驾驶行为目的地,如交通路口、车辆汇入汇出口、车辆变道超车目标位置等。规划单元的主要任务是在优化驾驶轨迹避免碰撞障碍物等基础安全性需求之上,进一步达到优化乘客乘车舒适性、提升交通流效率等高级驾驶目标。这就要求无人驾驶车辆可以实时检测周围交通环境,并高效完成环境信息处理任务以满足无人驾驶车辆与交通环境中的障碍物以及其他交通参与者的实时交互需求。

控制单元具有帮助无人驾驶车辆精准执行系统规划轨迹及动作的能力,从而最终完成无人驾驶任务。控制单元主要应用传统自动化控制相关方法,将无人驾驶车辆操控系统与规划单元的输出相连接,并依据规划单元发出的总线指令精准控制车辆的加速、制动、转向等行为,以实现车辆的自主驾驶。控制单元作为无人驾驶技术的最底层模块,其运动控制的实现依赖于对复杂的交通环境信息(例如交通路面信息、道路曲率等)的准确捕捉与分析。由此可见,环境信息处理是无人驾驶技术应用落地的基础,对于无人驾驶系统各个单元都有决定性意义。

4 环境信息处理关键技术及发展

4.1 环境感知传感器及其应用

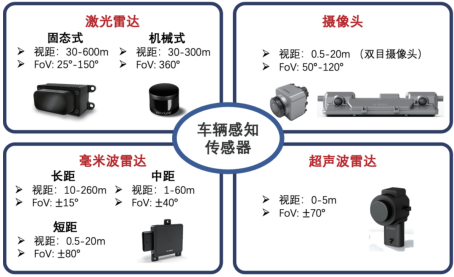

为了保证无人驾驶车辆安全高效地进行交通活动,车辆配备了多种类的环境感知传感器用以满足对环境信息的实时捕捉及响应处理需求。常见无人驾驶车辆感知传感器包括激光雷达、摄像头、毫米波雷达、超声波雷达传感器等,如图2所示。

图2 常见无人驾驶车辆感知传感器

激光雷达具有实时感知以及高分辨率建图功能,其感知范围可达数十米至数百米[4],感知角度范围基于不同的硬件结构,可以达到25度至150度(固态式及混合固态式)[5]或25度至360度(机械式)[6]。通常情况下,机械式激光雷达传感器被安装在无人驾驶车辆顶部,以保证全方位无遮挡进行周围交通环境的检测以及定位建图;固态式或混合固态式传感器多被配置在车辆的前部,以保证车辆行驶方向的交通安全。激光雷达传感器具有较好的鲁棒性,在光照条件较差、能见度较低的交通环境中依然可以保持较高感知精确度。

摄像头传感器是无人驾驶技术中最常使用的外部感知传感器之一。得益于其直观的环境数据采集特性以及相对低廉的价格,摄像头传感器多用来检测百米级距离的障碍物、分辨环境信号数据等,在目标检测、环境分割等无人驾驶功能模块中均有重要应用[7]。无人驾驶配置的摄像头传感器多被安装在车辆的前挡风玻璃与车辆后视镜之间,以监测车行前方较远距离障碍物,实现碰撞提醒、信号灯检测等功能;或被安装在车辆周围,如左右后视镜、保险杠等位置,以提供环境全景检测,为自动泊车等低速驾驶功能提供环境数据。除了普通单目摄像头传感器外,其他具有特殊功能的摄像头传感器在无人驾驶中也有较多应用,如双目摄像头传感器,用以引入距离信息,可以实现20至30米内的距离测量[8],低廉的价格使得其在一定程度上成为激光雷达传感器的替代选择;红外摄像头传感器常在光照环境较差、环境可见度较低的场景中应用,以达到对于驾驶方向障碍物的检测[9]。

毫米波雷达传感器是最早应用于无人驾驶研究中的外部感知传感器[10],常应用于距离测量以及相对速度检测模块。依据传感器测量范围及精度可以将毫米波雷达传感器分类为长距离检测传感器、中距离检测传感器以及近距离检测传感器。长距离检测传感器多被安装在车辆的保险杠中间,其最远测量距离可以达到200米,以保证车辆在高速行驶的过程中对驾驶方向上障碍物的实时检测和车辆碰撞提醒。中距离检测传感器的检测范围为百米级内,一般对称安装在车灯位置下方,主要应用在车辆较低速行驶场景中,完成如高密度城市交通环境中的行人及障碍物检测等任务[11]。近距离检测传感器检测范围在米至十米级别,相较于前两种毫米波雷达,近距离毫米波雷达具有相对更大的检测角度范围,其一般被安装在车辆保险杠两端以及车身侧方,以用于自动泊车等驾驶场景中避免车辆与障碍物的碰撞[12]。毫米波雷达传感器具有价格低廉、对环境鲁棒性较好等优点。

超声波雷达传感器一般应用在近距离障碍物检测任务中,其感知范围在十米以内,因此其应用场景主要是低速泊车环境[13]。此外,得益于其低廉的价格优势,无人驾驶汽车中常在车身周围配备较多的超声波雷达传感器以减少环境检测死角。但受限于超声波传感器单一的检测角度以及相对较长的反应时间,其较少被单独应用在某一无人驾驶模块中,需要与其他无人驾驶外部感知传感器配合使用[14]。

4.2 环境信息构建及地图信息

无人驾驶单车上的外部传感器信息采集及融合系统受限于传感器物理精度特性以及驾驶当天天气环境影响,无法完整、实时、高清地感知交通道路实况以及道路环境特点,因此对于环境信息的超视距先验感知以及基于高精度数据的地图信息构建在无人驾驶技术中变得尤为重要。

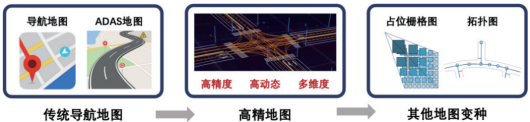

高精地图是除无人驾驶车辆自身传感器感知数据外另一种服务于无人驾驶技术的环境信息数据来源。其利用多种高精度传感器对交通道路信息进行厘米级数据采集以及特征融合,随后对交通元素进行分类提取,将不同元素进行矢量化构建并存储封装为离线数据以支撑其他模块需求。高精地图信息的引入有利于拓展无人驾驶车辆传感器检测精度边界,并提供了丰富的环境语义信息,从而减少了无人驾驶车辆控制器实时数据处理压力,是无人驾驶的核心组成部分之一[15]。

相较于传统导航地图,高精地图数据具有高精度、高动态、多维度等特点。其中高精度是指地图定位精度更高,得益于高精地图采集车种类丰富且配置性能高的外部感知传感器,高精度地图能达到厘米量级的精度,为无人驾驶车辆行驶提供了更高的安全保障[16];高动态是指高精地图具有更好的实时性,由于交通环境、道路信息的复杂多变,高精地图需要具有更高的更新频率,及时对无人驾驶车行环境中的变化进行迭代更新,以保证无人驾驶车辆能够应对交通环境中的道路变化并为其他突发情况做准备[17];多维度是指高精地图包含数据更加丰富,拥有更多信息图层,相较于其他地图类型仅能提供一般道路级别数据,高精度地图对路网进行了厘米级精度的描述,比如车道相关属性(如车道线类型、车道宽度、车道中心线等),甚至包含了道路隔离带位置、材质等其他道路环境信息[18]。

图3 地图信息类型及发展

虽然高精地图具有信息丰富、可靠性高等特点,但其冗余的环境信息同样会给无人驾驶实时处理带来较大的计算挑战。因此,“重感知、轻地图”的去高精化也是当下无人驾驶技术的一个发展方向。基于无人驾驶车辆自身配置的传感器,一些无人驾驶解决方案仅需要辅助以精度较低的地图信息即可实现无人驾驶任务需求。常见低精度地图类型包括占位栅格地图、拓扑地图等。占位栅格图使用几何结构将地图道路信息分割为大小一致的单元格,然后基于道路单元格构建占用网格,在无人驾驶车辆周围生成网格信息并将交互障碍物信息附加在网格上,随后以网格单元为最小单位进行轨迹规划预测[19]。拓扑地图则仅仅保留地图内不会发生变化的拓扑信息,例如道路分岔口、相邻可变车道等,为无人驾驶车辆行驶提供基本道路信息[20]。地图信息类型及发展变化如图3所示。

4.3 端到端感知处理及无人驾驶技术

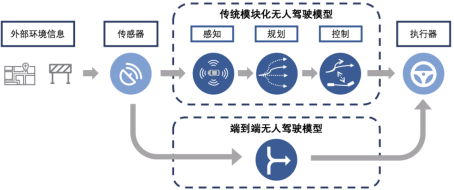

随着算力的不断增加以及AI技术的不断发展,端到端技术应用在无人驾驶领域越来越成为可能[21]。目前的自动驾驶技术被分割成多个串行模块并进一步被细分为目标检测、场景分割、在线建图、轨迹预测等一系列驾驶子任务,但随之而来就面临着多任务误差累积、任务协调分配等问题。端到端无人驾驶技术通过采集环境信息数据和车辆状态信息直接输出车辆控制信号,减少了中间环节的其他任务设计,具有简洁高效、避免累积任务误差等优势。传统无人驾驶模型与端到端无人驾驶模型结构比较如图4所示。

图4 无人驾驶模型结构比较

最早的端到端无人驾驶尝试可以追溯到ALVINN模型[22]。该模型构建了一个三层的全连接网络以输出车辆行驶方向,其输入包括前方摄像头数据、激光测距数据以及基于摄像头图像的强度反馈数据。该模型最终成功实现了以0.5米每秒的速度行驶通过一段400米长道路。除了早期的利用神经网络方法训练端到端模型的尝试,通过模仿学习直接获取环境信息输入到控制信号输出的映射关系也是获得无人驾驶端到端模型的一种可能方法[23-24];强化学习方法则通过环境交互信息学习训练数据中的驾驶行为策略,以最大化行为奖励,同样可以实现无人驾驶端到端模型的构建[25]。随着近年来设备计算能力的提升,有研究尝试将端到端技术与大模型结合以实现无人驾驶需求。UniAD模型[26]将当前无人驾驶感知、预测、决策模块按照对最终控制单元的影响重新排序组合,并将控制单元的上游任务进行整合包装,协调各子模块之间的特征分配以及优化任务,从而输出信号对无人驾驶车辆进行最终运动控制,以完成无人驾驶需求。

当然,基于端到端大模型的无人驾驶技术应用落地同样面临着一定困难,例如,仅使用有限的外部环境传感器感知原始信号作为无人驾驶系统输入,并直接输出以无人驾驶轨迹或驾驶控制信号,这样的端到端黑盒模型可解释性弱,且其实际应用安全性也有待进一步验证,尤其是在复杂城市道路环境场景中;由于端到端模型更多的是基于数据进行模型训练,以模仿实际人类驾驶员的行为动作,因此对驾驶员的驾驶行为逻辑以及实际驾驶规则缺乏了解,在面对现实交通环境中的其他驾驶行为风格以及一些极端驾驶行为存在难以应对的风险;此外,数据驱动模型训练学习的是全部数据的“平均”控制信号,而由于驾驶行为具有维度高、数据分布不均匀的特点,因此对于无人驾驶汽车的“平均”控制信号极有可能不是实际交通环境场景中的正确控制信号。

由此可见,目前端到端无人驾驶技术的真正商业落地与应用还为时尚早,但端到端无人驾驶技术具有简洁高效、算力需求较低、与人类驾驶员驾驶行为风格接近等特点,是无人驾驶技术十分具有发展潜力的一个研究方向。随着深度学习技术的不断发展,模型的可解释性、泛化能力会进一步提高,以有效解决当前端到端无人驾驶模型面临的问题,对端到端驾驶模型的最终应用落地将产生巨大影响。

5 结论与展望

无人驾驶技术的逐步应用落地有利于构建一个更加安全、高效、舒适的交通环境,是未来汽车发展的重要方向之一。作为无人驾驶的第一个环节,并考虑到实际交通驾驶场景的复杂多变,环境信息的实时感知以及准确分析是无人驾驶技术中的一个关键课题,在很大程度上影响和决定着无人驾驶的最终实现效果。然而,受到感知传感器的物理精度约束、计算单元实时处理计算能力限制以及交通环境的随机特性影响,仅依赖传感器采集信息以及地图数据信息完成无人驾驶任务依旧面临一定的安全性挑战。因此,推进相关无人驾驶政策、加速智能交通环境建设以落实车联网技术落地、提升车路协同控制能力有助于为无人驾驶技术提供更好的保障。

★基金项目:国家自然科学基金(72171172,62088101,92367101)

作者简介:

李欣然(1998-),湖南长沙人,同济大学在读博士生,主要从事自动驾驶、深度学习、博弈等方向的研究。

李修贤(1986-),山东枣庄人,教授,博士,现就职于同济大学,主要从事分布式控制和优化、算法、博弈、机器学习,以及在无人机和无人车等领域应用方面的研究。

李 莉(1975-),辽宁抚顺人,教授,博士,现就职于同济大学,主要从事基于数据的建模与优化、复杂制造系统调度、计算智能及应用方面的研究。

参考文献:

[1] 张守武, 王恒, 陈鹏等. 神经网络在无人驾驶车辆运动控制中的应用综述[J]. 工程科学学报, 2022, 44 (2) : 235 - 243.

[2] 钱玉宝, 余米森, 郭旭涛, 等. 无人驾驶车辆智能控制技术发展[J]. 科学技术与工程, 2022, 22 (10) : 3846 - 3858.

[3] Li X, Lin K Y, Meng M, et al. A survey of adas perceptions with development in china[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23 (9) : 14188 - 14203.

[4] 高明. 无人驾驶汽车ADAS系统激光雷达介绍与应用[J]. 时代汽车, 2023 (2) : 159 -161.

[5] Poulton C V, Yaacobi A, Cole D B, et al. Coherent solid-state LIDAR with silicon photonic optical phased arrays[J]. Optics letters, 2017, 42 (20) : 4091 - 4094.

[6] 党亚南, 田照星, 郭利强. 车载激光雷达点云数据处理关键技术[J]. 计算机测量与控制, 2022,30 (1) : 234 - 238, 245.

[7] Li G, Fan W, Xie H, et al. Detection of road objects based on camera sensors for autonomous driving in various traffic situations[J]. IEEE Sensors Journal, 2022, 22 (24) : 24253 - 24263.

[8] Cheng J, Zhang L, Chen Q, et al. A review of visual SLAM methods for autonomous driving vehicles[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2022, 114: 104992.

[9] Vivacqua R, Vassallo R, Martins F. A low cost sensors approach for accurate vehicle localization and autonomous driving application[J]. Sensors, 2017, 17 (10) : 2359.

[10] Patole S M, Torlak M, Wang D, et al. Automotive radars: A review of signal processing techniques[J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2017, 34 (2) : 22 - 35.

[11] Galvani M. History and future of driver assistance[J]. IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, 2019, 22 (1) : 11 - 16.

[12] Preussler S, Schwartau F, Schoebel J, et al. Photonically synchronized large aperture radar for autonomous driving[J]. Optics Express, 2019, 27 (2) : 1199 - 1207.

[13] Feng D, Haase-Schütz C, Rosenbaum L, et al. Deep multi-modal object detection and semantic segmentation for autonomous driving: Datasets, methods, and challenges[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2020, 22 (3) : 1341 - 1360.

[14] Rhee J H, Seo J. Low-cost curb detection and localization system using multiple ultrasonic sensors[J]. Sensors, 2019, 19 (6) : 1389.

[15] 孟立秋. 自主导航地图的昨天、今天和明天[J]. 测绘学报, 2022, 51 (6) : 1029 - 1039.

[16] 李必军, 郭圆, 周剑, 等. 智能驾驶高精地图发展与展望[J/OL]. 武汉大学学报(信息科学版), 2023 : 1-18. [DOI:10.13203/j.whugis20230287.

[17] 应申, 蒋跃文, 顾江岩, 等. 面向自动驾驶的高精地图模型及关键技术[J/OL]. 武汉大学学报(信息科学版), 2023 : 1 - 12. DOI:10.13203/ j.whugis20230227.

[18] 张攀, 刘经南. 通用化高精地图数据模型[J]. 测绘学报, 2021, 50 (11) : 1432 - 1446.

[19] 段建民, 郑凯华, 周俊静. 多层激光雷达在无人驾驶车中的环境感知[J]. 北京工业大学学报, 2014, 40 (12) : 1891 - 1898.

[20] 王永胜, 罗禹贡, 黄晨, 等. 基于拓扑地图的自主泊车路径协调与优化策略[J].中国公路学报, 2021, 34 (1) : 177 - 187.

[21] 张新钰, 高洪波, 赵建辉, 等. 基于深度学习的自动驾驶技术综述[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2018, 58 (4) : 438 - 444.

[22] Pomerleau D A. Alvinn: An autonomous land vehicle in a neural network[J]. Advances in neural information processing systems, 1988 : 1.

[23] Hawke J, Shen R, Gurau C, et al. Urban driving with conditional imitation learning[C]. 2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2020 : 251 - 257.

[24] Codevilla F, Santana E, López A M, et al. Exploring the limitations of behavior cloning for autonomous driving[C]. Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2019 : 9329 - 9338.

[25] Toromanoff M, Wirbel E, Moutarde F. End-to-end model-free reinforcement learning for urban driving using implicit affordances[C]. Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition, 2020 : 7153 - 7162.

[26] Hu Y, Yang J, Chen L, et al. Planning-oriented autonomous driving[C]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2023 : 17853 - 17862.

摘自《自动化博览》2023年12月刊

资讯频道

资讯频道