★电力规划设计总院张晋宾

1 引言

气候变化及其负面影响是全人类共同面临的迫切问题,给人类可持续发展带来严峻挑战。IPCC(联合国政府间气候变化专门委员会)在其《气候变化2021——物理科学基础》中指出:全球气候变化范围广泛、速度迅速并不断加剧。观测到的许多气候变化(地表升温速度加快、水循环加剧、多年冻土解冻、海平面持续上升、海洋持续酸化等)都与人类影响有明显的联系,是几千年甚至几十万年来前所未有的,而一些已经开始的变化(如持续的海平面上升)在数百到数千年内是不可逆转的。除非立即、迅速和大规模地减少温室气体排放,否则《巴黎协定》提出的在本世纪末把全球平均气温较工业化前水平升高控制在接近1.5°C或2°C的目标将无法实现。

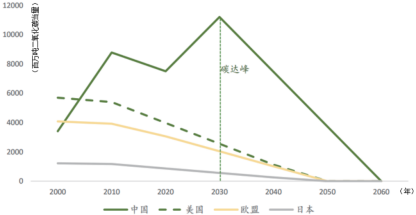

基于推动实现可持续发展的内在要求和构建人类命运共同体的责任担当,中国提出“力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”的“双碳”(碳达峰、碳中和)目标愿景,并将“双碳”工作纳入经济社会发展和生态文明建设的整体布局之中。用30年时间从碳达峰过渡到碳中和,这意味着中国要完成全球最高碳排放强度降幅,用全球历史上最短的时间(相较全球主要经济体)走完碳达峰到碳中和的进程(如图1所示),需要开展的将是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。

(来源:世界银行、清华-布鲁金斯公共政策研究中心)

图1 主要经济体达成碳中和任务的预期速率对比

能源转型是“双碳”目标实现的关键,数字化转型是重要的赋能工具。通过能源转型与数字化转型之间的良性互动互济,会加速推进我国能源体系从高碳向低碳、零碳绿色方向的发展进程,助力“双碳”目标务期必成。

2 能源转型体系

2.1 能源转型是“双碳”目标的核心

“温室气体”是指大气中吸收并重新发射由地球表面、大气和云层所发射的红外光谱范围内的特定波长的、辐射的、自然的和人为的气态成分。温室气体包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)和六氟化硫(SF6)等。“碳达峰”即“碳排放达峰”,是指在某个时间点(段),人为向大气环境中排放的二氧化碳(或包括其它主要温室气体)量达峰,简而言之,即指二氧化碳(或包括其它主要温室气体)排放量达到历史最高值。“碳中和”是指在规定的时间段和规定的区域内(如某个国家、地区或组织内),以直接或间接方式,人为向大气环境中排放的二氧化碳(或包括其它主要温室气体)排放量和人为从大气环境中去除的二氧化碳(或包括其它主要温室气体)去除量相平衡,即做到“碳源”与“碳汇”的平衡。

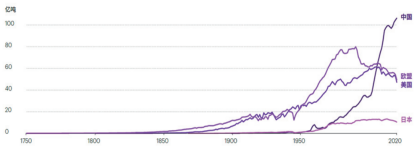

与美国、日本、欧盟等发达国家或地区相比,中国当前已成为全球温室气体年排放量(即碳源)最多的国家,工业革命后全球主要国家或地区年温室气体排放量一览图如图2所示。

(来源:Our World in Data)

图2 工业革命后全球主要国家或地区年温室气体排放量一览图

2060年前实现碳中和之路面临着严峻挑战:

(1)时间紧、任务重、难度大。从时间角度而言,欧盟、美国、日本等发达经济体的碳排放早已自然达峰,其从碳达峰到碳中和的过渡期长达50~70年,而我国仅有30年的时间;从温室气体减排量而言,近年我国年碳排放量占全球30%左右,超过美国、欧盟、日本年碳排放量的总和,减排难度可想而知。

(2)发展与碳排放仍为强耦合关系。发达国家已完成工业化,处于后工业化时代,其经济增长与碳排放为弱耦合关系,而我国尚处于工业化发展阶段,经济发展与碳排放仍处于强耦合关系。

(3)能源电力领域控制碳排放任务艰巨。据统计,我国能源行业碳排放占比约88%,电力行业碳排放占比约36%。对于完成我国双碳战略任务而言,能源行业是关键,电力行业是主力军。

(4)电力系统“双高”“双峰”特征日益明显。随着能源电力低碳绿色转型的加快,电力系统正快速从常规电源(如煤电、气电等)、常规机电设备向高比例可再生能源、高比例电力电子设备过渡。风电和光伏发电等新能源自身具有高间歇性、波动性、弱转动惯量等特点,随着电力系统中风电、光伏等渗透率的提高,极易导致电力系统灵活性和可靠性降低,转动惯量持续下降,随机性调频、调压能力不足;同时国内的用电需求已呈现冬、夏“双峰”特征,峰谷差不断扩大。

综上可见,能源绿色低碳转型是“双碳”目标实现的核心和关键,构建满足可靠性、充裕性、韧性等多维需求的以新能源为主体的新型电力系统至关重要。

2.2 能源转型概念、主要目标及关键方法

维基百科将“能源转型”(Energy Transition)定义为:能源转型是用低碳能源替代化石燃料的持续过程。通常而言,能源转型会带来能源系统在能源供应和能源消费方面的重大结构性变化。国际可再生能源署(IRENA)指出,能源转型是到21世纪后半叶全球能源部门实现从化石能源向零碳能源转型之路,其核心是需要减少与能源相关的二氧化碳排放,以遏制气候变化。国际能源署(IEA)也指出,全球能源转型应与世界气候目标相适应,全球能源部门应力争在2050年实现净零二氧化碳排放,这是一项艰巨的任务。

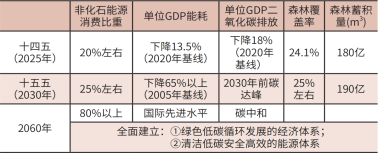

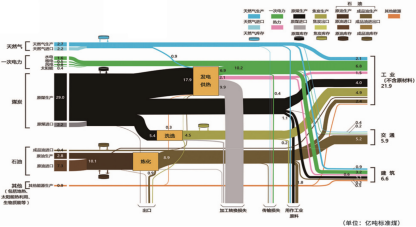

中国各关键时间节点的双碳主要目标如表1所示。其中,“十五五”末,非化石能源消费占比约25%,单位GDP能耗下降65%以上,实现碳达峰;2060年,非化石能源消费占比80%以上,单位GDP能耗达到国际先进水平,实现碳中和。从图3中可直观看出我国当前能源供需现状,2021年我国低碳电力(水电、核电、风电、太阳能电等)和清洁能源(地热、太阳能热利用、生物质能等)的占比仍较低,要实现双碳目标下的能源转型,困难非比寻常。

表1 国家碳达峰碳中和主要目标一览表

(来源:电规总院《中国能源发展报告2022》)

图3 2021年中国能流图

实现碳达峰碳中和主要节点目标,实现能源转型,全面建立清洁低碳、安全高效的能源体系,需遵循“四个革命,一个合作”的能源安全新战略(即“推动能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命和能源体制革命,全方位加强国际合作,着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系”),在能源转型的关键方法上(包括技术和经济)取得实质性的全面突破。

能源转型覆盖电力(包括发电、储电、电网、需求侧控制)、热力(制热、储热)、生物燃料(制取)、氢/氨(制取、储存、输送、使用)、合成碳氢化合物燃料(制取)、精炼等多个维度,相关的关键方法或技术有:

(1)可再生能源或低碳能源。如通过风力发电、光伏/光热发电、地热发电、生物质能发电、海洋能发电、水电或核电等高效、大规模应用,低碳、零碳电源逐渐取代化石燃料电源。用可再生的生物质(如生物质颗粒、沼气、生物甲烷、生物乙醇、生物柴油等)代替不可再生的燃料或原料。

(2)能效。国际上通常认为能效是满足人类需求的第一能源。通过能效提升(如提高建筑保温性能或废热回收利用等)可降低建筑物、工厂或基础设施的能源强度。

(3)电气化(电能替代)。大力提高工业、交通、建筑等用能终端的电气化水平,如到2060年,将电力占终端能源消费比重由当前25%提升到75%。

(4)氢或其衍生品(如氨)。用绿氢(可再生能源制氢、生物制氢等)或蓝氢(化石燃料制氢+碳捕集封存)或绿氨(可再生及无碳制氨)等替代碳密集型燃料或原料,可为钢铁、水泥、重型交通等难以电气化的行业提供低碳、零碳解决方案。

(5)储能。储能是能源转型、新型电力系统构建的“瑞士军刀”,通过储能,其一可解决风/光等可再生能源的间歇性、不可调度性,增加其灵活性;其二可用于平抑电力系统功率波动、负荷削峰填谷、改善电力品质;其三是通过性价比、安全性等进一步提升,也可解决电能难以大规模存储的难题等。

(6)主要温室气体的捕集和储存或利用。捕集在过程或燃料消耗或泄漏中排放的CO2、CH4等主要温室气体,或直接从大气中捕集这些温室气体,并加以储存或利用,以达到温室气体的零排放,甚至负排放,如CCS(碳捕集与封存)、CCUS(碳捕集、利用与封存)、BECCS(生物质能碳捕集与封存)、DAC(直接空气碳捕集)等。此外,基于“富煤、贫油、少气”的化石能源资源禀赋和能源安全的考虑,在我国能源转型进程中不可能因循发达国家走过的“煤→石油或天然气”自然转型之路。因而在新型电力系统构建的早期和中期,煤基能源的低碳高效利用(如超临界二氧化碳循环煤电技术)仍是保障实现碳达峰碳中和目标的关键所在。

3 数字化转型体系

3.1 数字化转型概念

维基百科将“数字化转型”(Digital transformation,DX)定义为:数字化转型是指组织采用数字技术,旨在提高效率、创造价值或创新。Gartner将之定义为:数字化转型是利用数字技术来改变商业模式,并提供新的营收和价值创造机会,转向数字业务的过程。数字化转型可指从IT现代化(如云计算)到数字优化,再到新型数字商业模式的发明等任何事物。国际电工委员会(IEC)将之定义为:数字化转型是考虑到当前和未来的变迁,以战略和优先的方式,充分利用数字技术及其对社会各方面的加速影响之组合所带来的变化和机遇,对商业和组织活动、流程、能力和模式的深刻变革。

3.2 数字化转型技术及方法

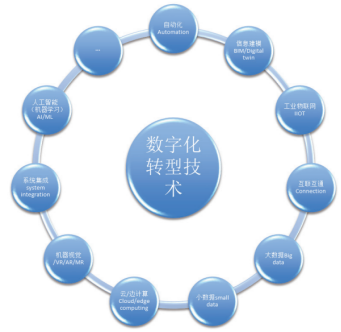

数字化转型技术种类繁多(如图4所示),常见的有机器人过程自动化、物联网、人工智能、云计算/边缘计算、IaaS/PaaS/SaaS/EaaS(基础设施即服务/平台即服务/软件即服务/设备即服务)、数据分析、网络安全、微服务/API、VR/AR(虚拟现实/增强现实)等,此外,新兴的有新一代协作式机器人、生物机器、量子计算、神经元计算、生物计算、软件2.0、Web3.0、低代码/无代码平台、零信任安全等,组织需在需求分析和风险分析的基础上,选择一种或多种技术或架构来进行数字化转型,继而带来生产方式,乃至生产力、生产关系及文化等方面的变革。

图4 数字化转型技术示例

在工业中,数字化转型涉及新一代信息通信技术、运营技术、工程技术、制造技术、管理技术、人工智能技术等多技术的融合应用,需管理系统、人员系统和技术系统三端协同发力,企业才能形成数字化转型的蝶变:

· 管理系统指管理资源的规范性结构、过程和系统。可采用如敏捷式、跨专业的矩阵式团队,动态看板和性能管理,数字转型工具等新的工具和过程。

· 人员系统指单个人员或群体在工作场合感知、思考、行动的方式方法。在数字化转型中,重要的是使人员重新掌握新的数字技能,建立新的数字能力,如满足需求的数字知识、设计思维法(Design Thinking)、协同工作方法、敏捷工作方式、质量工程、DevOps、数字驱动创新等。·技术系统指资产和资源通过组合、优化等来创造价值、最大化减小损耗的方式方法。如数字孪生、数字主线、动态过程优化、预测性维护和自动工作流等技术和工具。

4 能源转型与数字化转型间关系

能源转型与数字化转型属于互动互济、水乳交融的关系,一方面能源转型可为数字化转型奠定绿色动力和可持续发展基础,另一方面数字化转型又可为能源转型赋能,成为能源转型的加速器。

能源转型攻关重点包括:常规固碳技术,如DAC(Direct Air Capture)、CCS(Carbon Capture and Storage )、CCUS(Carbon Capture,Utilization and Storage)、BECCS(Bio-energy with Carbon Capture and Storage)等;储能技术,如长持续时间储能、新型储能(包括下一代储能电池、新型储热)等;氢(氨)能技术,如氢(氨)的高效安全经济制取、储存、输送、加充、使用等;生物能源,如固体、液体、气体生物燃料的高效制取,灰颗粒、黑颗粒等的制备等;可再生能源技术,如深远海风电、海上综合能源平台、高空风能、高空太阳能、海洋能、地热能等;建筑用能,如热泵、建能融合、绿色智能建筑等;核能,如小堆、微堆、各类安全高效新堆等;颠覆性技术,如固碳(二氧化碳转岩石、二氧化碳转纤维、二氧化碳转燃料等)、负碳、热核聚变等。AI(人工智能)、IoT(物联网)、大数据分析、区块链及其它新一代信息通信等数字技术的利用,可赋能能源转型升级,催生新产业新业态新模式,加速推进能源体系从高碳向低碳、零碳绿色方向发展。如数字技术赋能智慧交通、智能工厂等,可提高能效、减少资源消耗、减少废品率等。数字技术赋能于需求侧响应、V2G(车辆到电网)、碳足迹监视及溯源等新场景。又如能源区块链在可再生能源监管、能源控制、充电桩共享等方面的应用等。

以新型电力系统构建为例,数字化转型至少可提供以下解决方案:

(1)发电侧:基于BIM(建筑信息建模)或数字孪生+数字主线的新能源全生命周期解决方案;基于GIS(地理信息系统)+气象模型和监测+AI辅助数据分析+风光发电模型的多时间尺度、高准确度的气象预测和发电量预测;基于智能传感及控制、无人监控/巡检、AI增强先进模式识别、预测性维护等的发电自治运营;基于数字孪生、智能感知及控制、储能、工业物联网、新型发电技术的具有高度灵活性、爬坡能力的新型火电;基于新一代电力电子技术、智能感知及控制、储能等的虚拟惯性、构网型智能逆变器等;基于分布式能源、储能、V2G、需求侧响应及控制的虚拟电厂等。

(2)输配电侧:基于新一代信息通信和电力电子、智能感知、智能控制、数据分析等的增量配网、智能变电站、主动配电网、分布式智能电网、柔性输电系统等;基于新一代信息通信、数字孪生、智能感知/控制(如PMU相量测量装置)、GIS、电力电子技术等的动态输电/配电容量提升、功/频/电压控制功能等。

(3)用户侧:基于新一代信息通信和电力电子、智能感知、智能控制、工业物联网、能源区块链、AI等的综合能源管理系统(包括用能监测、用能分析、用能预测、能效管理、预测性维护等功能)、风光储充等多能互补一体化解决方案(包括微电网、储能、充电桩等)、用户侧储能解决方案等。

(4)市场及管理:基于新一代信息通信、物联网、AI、云/雾/边计算、机器人过程自动化、能源区块链等的智能购售电平台、电力市场交易平台、碳管理平台(如碳排放监测、碳交易、碳核查、碳认证、碳减排管理等)、综合能源交易系统(如B2C/C2C电力交易、绿证交易、碳排放交易等)。基于新一代信息通信、物联网、AI、BI(商业智能)、自动化、微服务/API、SaaS/Iaas/Paas/EaaS等的生产营销一体管控平台(包括新能源功率预测、资产监控、能效/绩效管理、智能调控、预测性维护、决策支持等)。

5 结语

数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量,数字化转型正是数字技术和实体经济深度融合的外在具体呈现。能源转型是“双碳”目标实现的关键,通过数字化转型赋能能源转型升级,催生新产业新业态新模式,加速推进能源结构及相关工业、民用体系从高碳向低碳、零碳绿色方向发展,形成先进的“清洁低碳、安全高效”能源新体系,才能为实现“双碳”目标不断提供助力,支撑我国高质量可持续发展。

作者介绍:

张晋宾 (1967-),男,山西阳城人,正高级工程师,现担任电力规划设计总院副总工程师,主要从事智库、自动化、信息系统、发电系统的设计、咨询、研究及管理工作。

摘自《自动化博览》2022年11月刊

资讯频道

资讯频道