★中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司李卓言,李少华,冯静

当前,在以碳中和为目标的多个应用场景下,绿氢的使用成为实现低碳化发展的重要途径之一。在能源、化工、冶金、交通、建筑等众多领域,利用可再生能源发电生产的绿氢,以及绿氨、绿色甲醇等绿氢衍生品,可以有效降低碳排放。为提高绿氢应用比例,国内外纷纷发布本国的氢能规划,并对氢气的低碳程度进行界定,如“低碳”、“可再生”、“绿色”等不同等级的标签。但目前各国之间还未形成跨境兼容、互认的氢气碳排放量国际标准体系,绿氢及衍生品无法跨国流通,阻碍了绿氢在全球碳减排过程中发挥更大作用。

根据氢气供应链的碳足迹,核算过程碳排放,是认证氢气清洁等级的重要依据。本文基于对国内外绿氢碳足迹核算和碳排放阈值设定的差异分析,以风力发电制氢的产品为对象进行核算,考察不同标准下的评价差距。本文的研究对象绿氢主要针对可再生能源电解水产生氢气。

1 绿氢认证标准

1.1 国际绿氢认证

在国际范围内,对氢能的认证有较多标准,整体处于起步发展阶段,各国使用的标准对于氢气的界定和碳排放的计算方法也有差异。

在法律法规层面,欧盟是较早对绿氢进行监管的国家,并在2009年提出了可再生能源指令(REDⅠ)。该指令规划至2020年,实现在欧盟的能源总体消费中,可再生能源占比20%,在运输领域消耗中可再生能源占比至少10%,促进了可再生能源的使用。2018年欧盟在REDⅠ法案基础上增加了两项授权法案,形成了可再生能源指令修正案(REDⅡ),该计划适用于2030年前。该指令的重点在于以下两点[1]:(1)向消费者提供原产地担保证书(GO),表明一定比例的能源确实来自可再生能源;(2)如果氢气被认证为“100%可再生”,就可以作为交通运输部门非生物来源的可再生原料(RFNBO)使用,预计将在REDⅢ中解除对氢燃料用途的限制。

第一项授权法案中要求氢气由“可再生电力”生产,于是规定了在何种情境下电力来源可被视为“可再生”;第二项授权法案提出了氢燃料的碳排放计算方法,设定了RFNBO温室气体排放的阈值。欧盟要求RFNBO的碳排放相比于化石燃料降低70%,化石燃料设定的参考碳排放量为94gCO2/MJ,于是该法案规定的氢燃料阈值就是28.2gCO2/MJ,超过此值则不能在国家层面获得免税、公共资金等福利[2]。

由于欧盟REDⅡ指令的强制性,欧盟的交通部门面临提高交通用燃料中可再生能源占比的压力,因此交通燃料供应商需要通过氢燃料认证来证明自己已经履行该义务(称为“自愿计划”),供应商使用的认证计划需要得到欧盟委员会的认可。目前美国、德国、欧盟等组织给出了各自的认证计划,这些认证计划不完全有法规支撑,适用范围大多为本国区域。表1列出了国际上已发布的主要绿氢认证计划及法规。

(1)欧盟的绿色氢能认证计划主要为CertifHy,是专门针对欧盟的氢能认证计划,主要负责来源担保证书的发行和注销,计划实施原则是基于欧盟可再生能源法案对氢燃料的能量来源进行核查和认证,可核证的燃料不限于绿氢,最终认证的标签为基于可再生能源的“绿色氢能”以及基于化石能源或核能的“低碳氢能”[3]。有证书认证的氢燃料在市场中,可以实现燃料源头追溯以及生产过程透明化。该计划并未提供详细计算碳足迹的方法,在阈值方面以欧盟的可再生能源法案为准。

(2)德国TUV SUD制定了其绿氢认证体系[4],该标准基于德国和欧洲立法以及国际标准,具有国际化应用的倾向,但不具有法律依据,随着发展不断更新其标准。目前TUV SUD标准已获得欧盟CertifHy的认证,可以执行制氢碳排放的审计和认证。该认证计划首先认证碳中性氢,认证方法来自EN ISO系列标准,在此基础上根据氢气来源不同分为蓝氢、绿氢、绿松石氢以及REDⅡ类型氢,其中绿氢要求使用可再生能源电力通过电解水产生的氢气,REDⅡ类型氢是指满足REDⅡ的“可再生电力”规定及阈值要求的氢气[5]。

其他认证标准:加州低碳燃料标准对交通领域的低碳燃料进行规定限制,标准规定每吨二氧化碳减排代表1所示LCFS(California Low Carbon Fuel Standard)积分,燃料经销商或运营商通过交易积分实现履约与获利,燃料阈值设定来自年度基准碳强度(该值逐年递减)。如果使用绿氢使得碳排放强度低于基准值则获得积分,但由于可再生能源电解水产生的绿氢不是其主要监管对象,其核算方法不展开论述[6];英国在RTFO(Renewable Transport Fuel Obligation)对交通运输中的低碳燃料进行规定,最新修正案以化石燃料全生命周期的碳排放为基准(94gCO2/MJ),要求至少降低65%,即低碳交通燃料的最大碳排放为32.9gCO2/MJ。

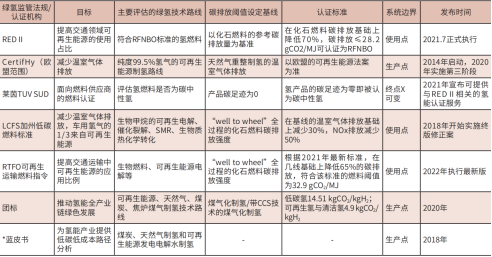

表1 国内外氢气碳排放相关认证标准[3,5-9]

(注:核算碳排放需要重点确认核算边界,国际上核算边界包括生产点和使用点:生产点代表核算边界到生产产品为止,不考虑后续储存、运输、装卸、供应等下游排放,也不包括制氢场和其他基础设施建设和报废回收所产生的排放;使用点代表从原料生产、氢气输送以及终端使用的整个供应链中产生的碳排放。

*作为氢能低碳发展路线的参考手册,不具备标准效力)

1.2 中国绿氢认证

我国尚未出台认定绿氢或低碳氢的国家标准或政策。2018年中国标准化研究院和全国氢能标准化技术委员会组织发布了《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》[11],该书基于生命周期理论给出了不同制氢方式的碳排放计算方法和不同制氢案例的核算边界,但没有强调阈值,可作为手册参考使用。

2020年12月,中国氢能联盟牵头氢能领域相关企业联合编写了自愿性团体行业标准《低碳氢、清洁氢、可再生氢标准及评价》[12]。考虑到我国制氢原料中煤炭占比较大,为了使其向低碳制氢方式逐步过渡,该标准提出了低碳氢阈值和清洁氢阈值两个阈值。其中低碳氢基准是基于煤气化制氢的碳排放,该数值为29.02kgCO2/kgH2,根据《2014-2020年应对气候变化国家规划》中碳减排50%的要求,低碳氢的阈值设为14.51kgCO2/kgH2;清洁氢是参考带有CCS技术的煤气化制氢碳排放,该数值为13.99kgCO2/kgH2,根据《2016-2030年能源供应于消费革命战略》中65%的减碳需求,清洁氢的阈值为4.9kgCO2/kgH2。可再生氢与清洁氢的阈值相同,不同在于可再生氢的原料来自可再生能源,清洁氢对原料没有限制[13]。

2 绿氢碳排放核算方法

2.1 系统边界

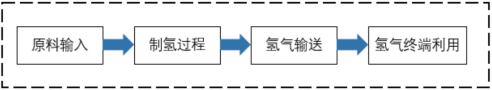

当前绿氢认证计划中的碳排放核证过程基于生命周期评价(LCA)理论,该评价方法在ISO 14040、14044、14067等国际化标准文件中被详细定义。LCA通过量化产品生产过程中的能源、物质消耗和废弃物排放,对产生的环境影响进行系统地分析评价[14]。全生命周期是LCA的一种情况,核算边界如图1所示,研究贯穿产品生命全过程,包含从获取原材料、生产、使用直至最终处置的各个阶段,在绿氢认证中可选取全生命周期的一部分作为核算边界。

图1 氢气全生命周期碳排放核算边界

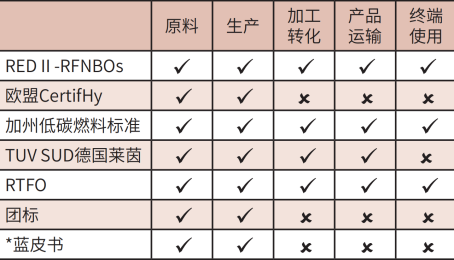

不同的认证计划使用的核算边界不同,如表2所示。其中CertifHy方案是基于GO认证,只考虑原产地的原料来源和氢气生产过程,属于短生命周期认证方法,而加州低碳燃料标准则考虑更长生命周期的排放。

表2 不同绿氢认证机构的核查边界[10]

同一个认证计划中的核算边界也会根据服务对象发生变化。德国莱茵TUV公司的德南低碳团队对氢气产品进行核查评估,按照生命周期方法对实际原物料、能源、产品和排放的投入产出数据进行统计,最后根据清洁氢的阈值对项目进行认证。该公司的生命周期核查边界根据核查对象来灵活调节,如图2所示,X1的核查结果是为氢气供应商服务,X2的核查认证是为氢气使用方提供服务,如果X1处的产品已经经过核算认证时,根据需要可以直接增加X1到X2部分的核算[15]。我国燕山石化加氢站项目以X1为核算边界,经过TUV核算认证为绿氢产品,这是我国首个得到证书认证的绿氢项目。

图2 莱茵TUV SUD的生命周期核算边界

图3是欧盟可再生能源指令规定的计算碳排放的系统边界,与全生命周期理论相比,二者都涵盖了基础排放的统计计算,不同之处在于欧盟可再生能源指令的绿氢计算中不包含氢气压缩部分。

图3 RFNBO定义的绿氢生命周期核算边界

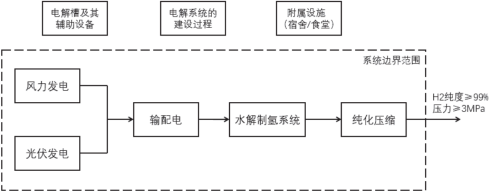

图4是我国团标《低碳氢、清洁氢、可再生氢标准及评价》中规定的核算边界,三种氢气的评估基于共同的系统边界,包括氢气制造的原物料获取阶段、原物料运输阶段、氢气生产阶段以及现场储运阶段,不包括生产氢气制造阶段固定资产的设计、制造和建设过程,以及为生产提供保障的附属系统。图5为我国蓝皮书给出的电解水制氢核算边界,与团标相比二者整体边界统一,即核算了从原料开采、运输到生产的全过程,且“不包括工厂建设、设备制造、运输工具制造等活动”。差异在于蓝皮书没有限定最终氢气产品的纯度和压力等参数,但提供了绿氢生命周期不同阶段碳排放的计算公式。整体来看团标文件的规定更加详实,是目前可以参考的主要文件,蓝皮书虽然粗略但与团标的规定并不相悖。

图4 《低碳氢、清洁氢、可再生氢标准及评价》规定的核算边界

图5 《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》规定的电解水制氢核算边界

2.2 核算方法

欧盟CertifHy计算氢能排放足迹的依据来自ISO 14044和ISO 14067,莱茵TUV SUD提出的认证计划将ISO 14040和ISO 14044作为核算依据和法律来源,同时满足ISO 17065和19011规定。这几个国际标准化文件证明了CertifHy认证和莱茵TUV SUD认证的核算方法完全基于生命周期理论,但ISO文件的重点在于定义概念和解释边界设定,缺少实际应用案例的参考信息,本文不展开分析其核算过程。

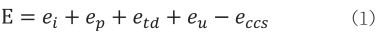

欧盟可再生能源法案详细规定了RFNBO的碳排放阈值和核算方法,其中用于交通领域的燃料氢碳排放阈值为3.4kgCO2/kgH2,详细计算公式如式(1)所示:

其中:

E为燃料产生的总排放量;

ei表示系统输入,包括刚性输入、弹性输入、现有用途的排放。刚性输入是指即使需求增加,原料供应也不会随之增加,像城市垃圾供氢、废气制甲醇,当对氢或甲醇的需求提高时,也不会专门制造额外的垃圾或废气进行制备生产;弹性输入是指原料供应随着产品需求的增加而增加,例如使用农作物合成生物燃料,当燃料需求增加,相应地增加农作物的产量[16];

ep代表生产氢气过程产生的碳排放,如电解水过程、甲烷蒸汽重整过程产生的碳排放;

etd代表运输和分配过程产生的碳排放;

eu代表燃料在最终用途中产生的碳排放;

eccs代表碳捕集和地质封存的减排量。

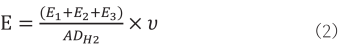

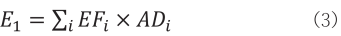

国内明确给出的碳排放计算公式来自蓝皮书,如式(2)所示,在可再生能源制氢情景下,蓝皮书直接采用风光发电的碳排放因子计算E1部分的碳排放,当前国内外的可再生能源碳排放因子并不统一,而且该部分碳排放占比大,对最终氢气碳排放核算准确度有一定影响。我国团标中对风光发电的碳排放计算通过拆解的方式,从原材料制造到组装施工进行核算,更加具体准确和个性化。

其中:

E代表制氢生命周期碳排放;

E1代表原料获取阶段的碳排放,例如可再生能源发电过程中设备原材料的制备等;

E2代表原料运输阶段的碳排放;

E3代表氢气生产阶段的碳排放,例如使用绿氢过程的碳排放;

υ代表基于能量法的分配系数,即产品氢气具有的能量占产品氢气和副产品总能量的比例;

ADH2代表核算时间范围内氢气的生产量。

式(3)中,EFi代表第i种原料生产过程产生的碳排放因子;

ADi代表生产氢气过程中,第i种原料的消耗量;

i表示第i种原料,如煤炭、天然气、甲醇、可再生能源等。

式(4)中,EF2,j代表第j种运输方式的碳排放因子;

ADi代表运输中使用的第i种原料消耗量;

di,j代表第i种原料采用第j种运输方式的运输距离。

式(5)中,E原料代表生产阶段原料反应产生的碳排放;

E购入电代表生产阶段购入电力产生的碳排放;

E购入蒸汽代表生产阶段购入蒸汽产生的碳排放。

3 风电碳排放因子计算及绿氢产品碳排放核算

本节选取国内典型风电制氢案例,采用欧盟可再生能源法案对RFNBO规定的碳排放计算规则和中国团标碳排放计算规则分别对绿氢产品进行评估。

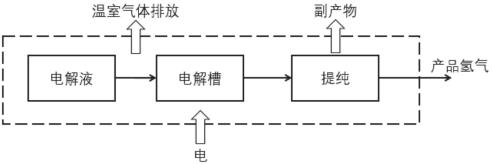

3.1 风力发电制氢模型

以我国某大型可再生能源发电制氢项目为例,该项目采用6.25MW风机,单台风机的总重量2500t,其材料构成见表3,总装机规模为1493.75MW,共安装239台风机,预计风机年满负荷工作2700h,风机寿命25年,项目使用碱性电解电解槽制氢,年产氢量80662.5万Nm3。

3.2 RFNBO的碳排放计算方法

根据欧盟对“可再生电力”的规定,本项目使用的风力发电直接供给电解槽属于可再生电力范围内,因此该部分碳排放因子为0。根据核算边界,该系统的输入ei中弹性输入为风力发电产生的碳排放,这部分为0;利用电解槽电解水制氢过程ep不包含设备制造产生的碳排放,该部分碳排放为0;在最终使用中,氢气产生的碳排放为零;etd交通运输的碳排放与交通方式运输距离相关,运输主要服务于氢气的分配,如果在国内运输,运输方式由70%卡车与30%火车组成,以柴油为燃料,平均单程输氢距离500公里,年总输氢重量72030吨,卡车、火车的单位里程燃料消耗量为0.0267、0.0072kg/(t.km)[17],柴油碳排放因子为3.0959kgCO2/kg,该部分年总碳排放为2324.75tCO2,核算后该项目的绿氢产品碳排放强度为0.0322kgCO2/kgH2,在欧盟的认证体系下符合RFNBO的认证标准。如果为国际运输,则平均单程输氢距离为5000公里,碳排放强度接近0.3222kgCO2/kgH2。

3.3 基于中国团标绿氢认证规则的碳排放核算

根据核算边界,风电制氢过程的碳排放主要来自风力发电过程,水电解制氢部分碳排放几乎为0,输配电过程和氢气的纯化压缩过程耗电量非常小,相比之下后两部分的碳排放可以忽略。由于风电碳排放因子没有统一的标准,与风机规模、材料构成、使用年限、年工作小时数以及当地风资源情况有关,因此对风机碳排放的计算是绿氢认证的重要环节。下面核算该项目的风力发电环节。

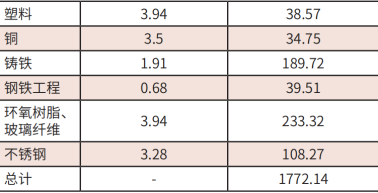

第一阶段风机制造阶段。6.25MW风机制造阶段耗材情况如表3所述,包括塔架、转子、舱、电缆、叶片及辅助设备等。表4给出了关键材料的碳排放因子,对风机材料制备过程的碳排放进行计算,其中钢的消耗最多。

表3 6.25MW风机的材料组成[18]

表4 风机材料碳排放计算[18]

第二阶段施工建设阶段。施工建设阶段包括建筑物的搭建、运输过程(消耗汽油柴油)、起重机的进场与操作、施工用电气设备及材料运输的设计与管理,其中建筑物包括地基、电缆沟、道路等部分。施工阶段的能源消耗统计难度较大,根据经验数据,认为该部分能源消耗约占第一阶段材料制备阶段的37.5%,其中基建的一次能源消耗约占总施工阶段能源消耗的75%,施工阶段的运输消耗与基建能源消耗相比较小[19]。

第三阶段运营阶段。预计风机的使用寿命为25年,该阶段考虑了风场设备维护、部件更新和劳动力以及齿轮箱和发电机等主要部件的故障和维修,但与设备制造阶段相比能源消耗较少,假定能源消耗为设备制造阶段总能源的1.5%[20]。

第四阶段报废回收阶段。当风机寿命结束时,大约98%的叶片、90%的机舱和90%的塔架可以被回收,剩下的废物进行填埋。考虑到风机服役周期较长,不可避免地腐蚀和损耗,本节设定金属材料回收率为50%,剩余材料填埋产生的碳排放约为制造阶段的10%[21]。

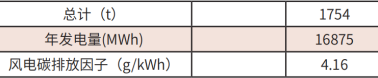

风机发电的碳排放因子核算见表5,最终结果为4.16g/kWh。Xie[18]的文章对三个风机的碳足迹进行核算得到平均碳排放强度为3.9g/kWh,Li[21]的文章核算了新疆风电项目得到碳排放强度为5.033g/kWh,Liu[22]的文章核算了内蒙古风电场的碳排放因子结果为6.57g/kWh。参考以上,本文风电碳排放因子计算结果与相关研究的结果基本一致。

表5 风机碳排放因子

利用该风机发电制氢,电解槽制氢过程碳排放为零,在离网情况下将风电输送至碱性电解槽进行电解制氢,将产生的氢气二级冷却储存,再输送至氢气压缩机,压缩至中高压,注入储氢瓶储存,高压气氢能耗2kWh/kg,该部分耗电来自于绿电则不产生碳排放,此时氢气的碳排放为0.233kgCO2/kgH2。如果压缩部分采用网电,根据当地电力碳排放因子0.581kg/kWh,制氢碳排放达到1.395kgCO2/kgH2,属于可再生氢的范围。

4 结论

本文梳理了国际上主流的氢气认证方案,总结了绿氢产品碳排放核算的计算边界和方法,并以风电制氢为研究对象,对产品氢气的碳排放进行了核算,得出了以下结论:

(1)国外通过绿氢认证推动了可再生能源的应用,欧盟提出的REDⅡ从法律层面给出了氢气发展框架,CertifHy是较为成熟的非法规类型的认证方案,德国TUV SUD认证计划次之,具有明确的边界和阈值但缺少实际应用案例的示范,其他标准涉及氢气认证但不作为核算主体,缺少明确的核算方法和阈值设定。

(2)我国可参考的两个涉及绿氢的认证材料,团体标准提供了较详细的核算边界和阈值,蓝皮书仅提供了计算方案和应用案例,我国在绿氢规划和认证方面还处于初级阶段。

(3)在碳排放核算方面,欧盟REDⅡ和我国蓝皮书给出的具体计算方法,包括CertifHy、TUV SUD等其余标准在内主要依靠全生命周期理论设定边界但未提及具体核算方法。

(4)欧盟规定的RFNBO的阈值换算后为3.4kgCO2/kgH2,我国可再生氢的阈值4.9kgCO2/kgH2高于欧盟,主要是因为我国团标的核算边界包括可再生电力的碳排放,因此团标对氢气的核查阈值并不比欧盟宽松。考虑到未来国家之间氢气低碳等级的互相认证,新的国内标准可将氢气运输分配过程的碳排放也纳入核算边界,同时对于可再生电力的碳排放是否纳入核算边界建议分情况考虑。

(5)本文所分析的风电制氢项目,按RFNBO核算边界和方法算得的绿氢产品碳排放强度为0.0322kgCO2/kgH2,而基于中国团标规定的核算边界和方法,氢气的碳排放为0.233kgCO2/kgH2,差异主要在于是否包含可再生电力的碳排放;当运输距离足够长时,欧盟规则下的绿氢产品碳排放强度为0.322kgCO2/kgH2,比我国团标的计算结果更高。

作者简介:

李卓言(1996-),女,工程师,硕士,现就职于中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司,主要从事氢能研究及设计咨询方面的工作。

参考文献:

[1] Renewable Energy – Recast to 2030 (RED II)[EB/OL].

[2] European Commission. EU Renewable Energy DirectiveⅡ[M].2018.

[3] CertifHy. https://www.certifhy.eu/.

[4] 莱茵TUV SUD. 绿色氢能认证[EB/OL].

[5] 莱茵TUV SUD. TUV SUD Standard CMS 70 Production of green hydrogen[S]. 2021.

[6] 能源与交通创新中心. 加州低碳燃料标准解读及中国可行性研究[R]. 2021, 10.

[7] BEIS. Options for a UK low carbon hydrogen standard—Final report[R]. 2021, 5.

[8] Kovač A, Paranos M, Marciuš D. Hydrogen in energy transition: A review[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2021, 46(16): 10016 - 10035.

[9] California Air Resources Board. Detailed California modified GREET pathway for compressed gaseous hydrogen from north American natural gas[Z]. 2009.

[10] White L V, Fazeli R, Cheng W, et al. Towards emissions certification systems for international trade in hydrogen: The policy challenge of defining boundaries for emissions accounting[J]. Energy, 2021, 215 : 119139.

[11] 中国标准化研究院, 全国氢能标准化技术委员会. 中国氢能产业基础设施发展蓝皮书2018: 低碳低成本氢源的实现路径[M]. 北京: 中国质检出版社, 中国标准出版社, 2018, 10.

[12] T/CAB 0078—2020, 低碳氢、清洁氢、可再生氢标准及评价[S].

[13] Liu W, Wan Y, Xiong Y, et al. Green hydrogen standard in China: Standard and evaluation of low-carbon hydrogen, clean hydrogen, and renewable hydrogen[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2022, 47 (58) : 24584 - 24591.

[14] ILF工程智利有限公司,路德维希-博尔科夫系统技术公司. 绿色可持续氢能的生产和出口要求—国际认证框架[R]. 2021, 4.

[15] 莱茵TUV SUD. TUV RHEINLAND Standard H2.21 Carbon-Neutral Hydrogen[S]. 2021.

[16] 电氢燃料化学品. “拿什么来“爱你”,我国的“绿色”甲醇—难以满足欧盟RFNBO/RCF标准”[OL]. 2023, 3.

[17] 高成康, 董家华, 祝伟光, 等. 基于 LCA 对风力发电机的环境负荷分析[J]. 东北大学学报 (自然科学版), 2012, 33 (7) : 1034.

[18] Xie J, Fu J, Liu S, et al. Assessments of carbon footprint and energy analysis of three wind farms[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 254 : 120159.

[19] Ardente F, Beccali M, Cellura M, et al. Energy performances and life cycle assessment of an Italian wind farm[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2008, 12(1): 200-217.

[20] Ma Z, Xue B, Geng Y, et al. Co-benefits analysis onclimate change and environmental effects of wind-power: a case study from Xinjiang, China. Renew. Energy 57, 35 - 42.

[21] Li J, Li S, Wu F. Research on carbon emission reduction benefit of wind power project based on life cycle assessment theory[J]. Renewable Energy, 2020, 155 : 456 - 468.

[22] Liu P, Liu L, Xu X, et al. Carbon footprint and carbon emission intensity of grassland wind farms in Inner Mongolia[J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 313 : 127878.

摘自《自动化博览》2023年8月刊

资讯频道

资讯频道