产品概述:

冶金行业钢轧一体化全流程智能制造系统是通过打通全流程物料跟踪,实现物质流、信息流、能量流的高度融合,实现一切业务数字化,一切数字业务化的目标,以钢板数字画像、KPI体系模型、体系融合为基础,结合数据治理,以质量和成本为中心,发挥岗位协同、业务协同价值,降低生产成本、减少质量损失、提升生产效率、管理效率,实现提质降本增效、示范引领作用。

该项目的主要研究内容包括:基于钢铁工艺知识的数据治理技术、基于遗传算法的余材余坯智能替代技术、钢轧全流程质量过程管控技术、基于物料的产品能耗核算与分析技术、钢轧一体化成本核算技术、基于规则的工艺精度评价与分析技术、多业务协同PDCA管控技术。具体关键技术如下:

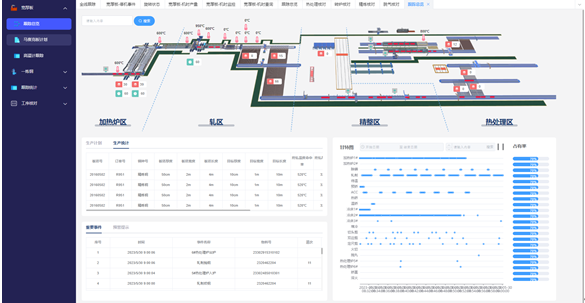

1、基于钢铁工艺知识的数据治理技术,是在存储层实现各类型数据的分类存储,包括实时数据、关系数据以及非结构化数据,并建立生产消息中心,打通整个区域节点中各个层面之间的数据通信关系。提供应用开发平台、注册中心、服务监控、运维管理等工具,构建基础开发平台。通过时空变换、数据模型等工作实现多主题数据模型及物料数字画像,为智慧智慧应用提供数据服务。主要包括:

(1)基于IOT的高频、多源、多协议数据采集网关和边缘侧数据融合处理,实现自动化、信息化、能源、环保、设备等系统的多源异构数据接入,同时实现协议转换、函数计算、数据缓存、任务调度等工作,最终完成各类型数据的数据采集。

(2)基于物料族谱的多粒度数据融合语义规则的统一存储与服务模型,实现高频/低频实时曲线、统计数据等多粒度数据、非结构化数据融合与服务,以完成跨工序变批次、时空变换、规则引擎、特征值提取与异常识别等数据治理工作,满足边采集、边融合、边服务的业务需求。

(3)从生产工序、生产要素及其时间历程三个维度,对各类数据进行预处理及整合,形成物料的质量、能耗、设备、生产等各种主题相关联的综合数据服务,构建多角度“数字画像”,并建立全面的KPI指标体系,从而实现大规模底层数据应用的高效分析,为事业部协同运营以及公司智慧运营中心提供数据支撑。

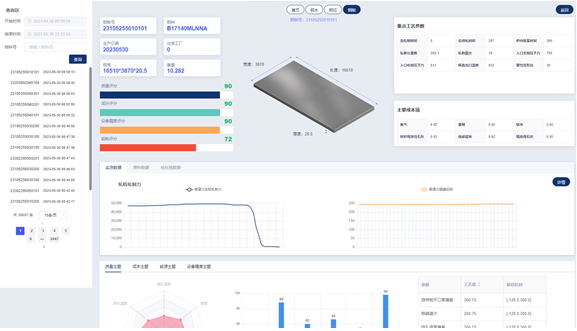

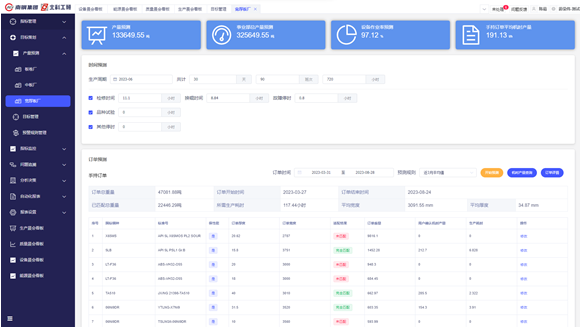

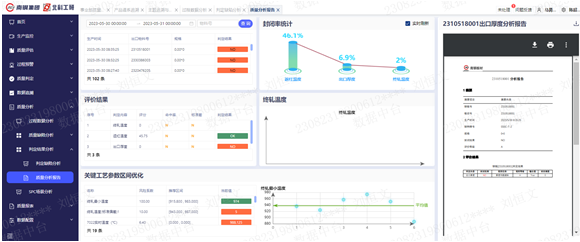

2、钢轧全流程质量过程管控技术,是实现质量监控、质量分析、质量优化的最优决策方法和闭环管理模式,达到质量和效益提升的目的。主要包括:

(1)事前评估:通过质量评估完成历史类似订单一次合格率、非计划率等关键指标的质量评估。

(2)事中监控:通过过程判定和过程监控实现质量的在线判定与监控,与信息化系统对接,避免批量质量问题发生,实现质量的事中控制。

(3)事后分析:通过质量分析和数据追溯对质量缺陷数据进行确认与追溯,实现根因分析和问题定位。基于智能机器学习算法,实现多类复杂问题的质量风险评估,进而降低取样率、提高成材率。

(4)事后处置:结合根因分析结果对现有工艺参数进行整定优化,实现完整的PDCA质量闭环管理。

3、基于遗传算法的余材余坯智能替代技术,是通过对全月订单进行钢轧一体化排产,进行智能产线分配,实现资源全局优化。考虑不同排产模式(保产量、保交期等)及品种结构等因素,通过智能排产模型,实现高效、低成本生产。主要包括:

(1)建立包括炼钢、热轧、精整、热处理的完整制造规范,为钢轧一体化计划实施打下良好的基础。

(2)实现热轧产线余坯、余材的自动替代,通过在线智能替代功能大幅提高余坯、余材的处理效率,同时有效提高余坯余材替代成材率。

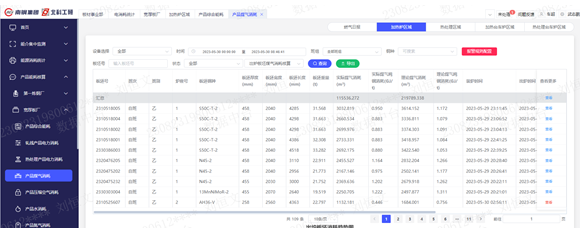

4、基于物料的产品能耗核算与分析技术,是以钢水、坯料、钢板全流程物料跟踪为基础,将能源数据、生产数据、物料信息三个维度数据进行高度耦合,建立工序级、设备级、产品级能源消耗的精准核算和能源过程消耗动态管控,实现能源介质监测的可视化、能耗数据核算的数字化、能源消耗过程管控和预测的智能化、能耗数据分析挖掘的模型化,提升能耗核算能力、能耗管控能力、数据分析能力。主要包括:

(1)建立全流程各工序的产品能耗核算,实现生产过程各种能介用量按工序、设备、钢种、订单科学统计到单件物料,实现能耗到炉次、到板坯、到钢板。

(2)建立多维度的能耗成本优化分析,实现生产能耗的精准分析对比,对能耗水平进行评估,对能消异常跟因进行追溯,为节能优化的闭环管理提供支撑和依据。

(3)利用机理模型和大数据分析方法,对产品能耗进行预测;

(4)建立生产节能管理系统,实现节能制度的监控和评估,提高节能管理水平。

5、钢轧一体化成本核算技术,是通过建立智能化的成本核算系统,对成本的业务数据进行沉淀形成优秀样本库和成本数据库,逐渐形成数据资产,为生产运营及决策管理提供可靠的基础分析数据。主要包括:

(1)成本核算:核算作为建设重点,主要是按工艺路线以MES实绩为依据,以现场电气公辅的采集数据(工业大数据平台数据)交互为支撑,把过程成本细分到每个炉次、每块板坯、每块钢板上,细化成本颗粒,以支撑不同的业务板块需求。

(2)标准成本:按照成本数据计算规则,将日常生产的所有品种规格的成本数据进行记录存储,形成成本数据库,包括各工序异常、质量异常成本、各种非计划成本数据及挽救成本数据等。

(3)成本预测:基于智能成本核算形成产品规格标准模型,建立智能成本预测系统,实现对所有品种规格及订单效益进行预测,实现对成本、效益完成情况的跟踪与分析。

6、基于规则的工艺精度评价分析技术,是从设备状态精准掌控的角度出发着力推进设备运行维护智能化,探索建立预知状态维修体系,实现设备“更好的状态、更优的投入、更高的效率”,实现设备物联、系统互联、状态可视化,实现基于智能决策、智能管理的设备管理模式,促进维修成本稳步下降。主要包括:

(1)设备精度管理:实现设备精度的全过程管理,包括设备精度标准管理和维护、设备检测记录处置等;实现设备精度维护的数字化、自动化和智能化,辅助设备工艺主题分析,为设备数字运维提供基础数据;依据设备精度标准,对设备服役过程进行实时监控,对精度变化趋势进行分析预警,实现全过程参数精度趋势的预警功能;

(2)设备工艺精度评价:建立一套设备工艺精度评价指标体系,明确指标含义、落实评分规则及权重分配;以生产过程中关键设备产生的实时数据为基础,针对评价指标对数据进行预处理、计算、评价评分,搭建产线设备及功能的服役过程精度评价模型,对其服役过程精度变化和状态演变趋势进行监控和预警;通过与生产稳定性、产品质量和控制精度等过程数据之间进行关联分析,发现设备服役质量与生产状态之间的影响规律,为设备精度和功能的管理提供依据,实现设备管理和生产组织智能化;

(3)工艺主题分析:在设备工艺精度评价数据基础上,综合质量、生产、精度测量、点检数据、设备状态监测数据等内容对板材事业部实施范围内关键设备、工艺利用大数据分析、深度学习等智能学习算法进行综合分析、预警和评价,发现影响产线生产稳定性的相关因素;

(4)运维可视化:通过收集各功能模块数据结果与内容,提供至运维可视化模块,方便设备管理人员对设备整体进行多维度掌握,提高设备管理效率。

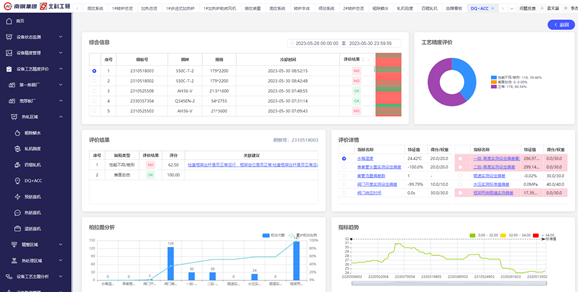

7、多业务协同PDCA管控技术,是结合客户价值与企业价值,集成生产、质量、能源、成本、设备等多业务、多维数据,通过KPI指标分解模型,制定厂处级KPI目标与车间级KPI目。通过结合各生产线运行、各项业务执行数据、信息,KPI指标更新模型按照年、月、日、班、时、产品产出颗粒度对各级、各项KPI指标进行更新,对异常指标的上下级KPI运行进行监控,实现指标异常原因的精准定位,以及对上级指标影响的趋势预测。主要包括:

(1)指标体系:以产量、效益、成本、安全和环保5大关键指标为主题建立KPI层级体系,按照业务协同及支撑需求,将各处室的KPI指标融合到对应主题的层级体系中,通过目标驱动的方式促进各个处室及生产厂高效协同。

(2)目标策划:通过对公司战略目标,事业部整体目标及行业对标结果等信息制定KPI指标,同时通过指标评价模型对指标制定策略进行优化,将优化后的KPI指标按照KPI体系模型分解到事业部及各个生产厂,并通过KPI过程监控及分析模型来协同各个部门进行业务协作,为KPI指标达成提供系统支撑。

(3)目标监控:依据各项KPI指标历史结果,对KPI计算结果范围设置最低阈值,当KPI指标计算结果超出最低阈值时,实现报警提示,同时对KPI指标结果所对应项进行异常追溯。

(4)分析决策:当发生异常情况时,按照层级体系逐级溯源波动原因,精准定位异常指标,为异常处理提供精准导向,及时制定与实施处理措施,为生产运行“精准把脉,及时止损”。

性能特点:

冶金行业钢轧一体化全流程智能制造系统,围绕质量和成本为主线,建设智慧成本、智慧质量、智慧能源、智慧运维、智慧生产以及协同运管模块,以KPI指标为导向,提升降本增效能力,系统报警准确率≥95.4%;质量评估偏差10%以内的准确度≥88%;性能及探伤缺陷的质量分析准确率≥88%;常规产品成本预测准确率,预测值≤±1%达到100%。

适用领域:

冶金行业钢轧一体化全流程智能制造系统,适用于钢铁冶金行业炼钢-宽厚板、炼钢-热连轧等工艺流程智能工厂建设,满足炼钢、轧钢产线数字化建设需要。

推荐理由:

本产品主要在三个方面体现创新性。

第一个创新性是构建了钢轧一体全流程智能制造新模式。该产品的应用,打破钢轧工序边界和业务边界,将钢轧全流程物质流、能量流、信息流进行融合贯通,实现从原料到最终产品数据的无缝衔接,全流程产品能耗核算和动态管控,产品全生命周期多维信息的一键追溯。

第二个创新性是,针对多源异构等数据难题、感知短板等业务难题以及生产黑箱等工艺难题,打造自主知识产权的具有行业特色的工业互联网平台,并形成三项关键支撑技术,包括:工艺驱动的边缘计算和数据治理技术、基于AI的状态感知与多区集控技术、面向多业务协同的数字孪生技术。

第三个创新性是,针对企业数据应用能力不足问题,充分发挥我们公司多专业技术研发能力,应用了大数据、神经网络、机器学习等前沿的数据分析技术,与钢铁冶金工艺结合,深度挖掘数据价值,构建多维数据应用模型,发挥数据应用价值,产品包括751个应用功能和179个机理和数据模型。

在产品开放性、可靠性和稳定性方面,得到了行业和专家的高度认可。由王国栋和干勇两位院士领衔,中国金属学会,中国钢铁工业协会,分别对产品进行评价和鉴定,总体达到国际领先水平。与主流时序数据库进行稳定性测试,兼容性好,运行稳定。并经过三级等保认证。

资讯频道

资讯频道